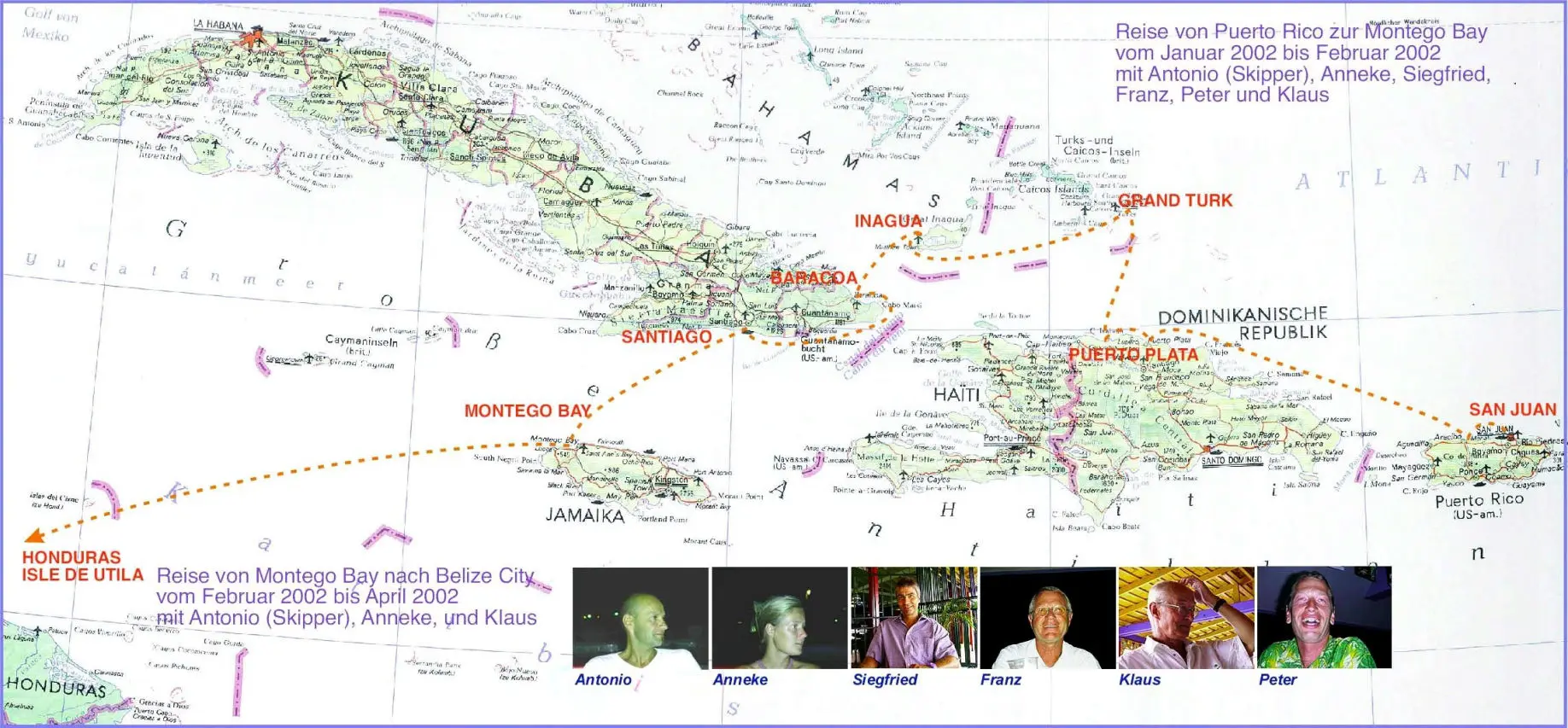

Der erlebnisreiche Törn von Costa Rica nach Belize, wie ich Kuba und andere schöne Inseln der Karibik kennen lernte und die Hoffnung der Q´eqchi - Mayas in Belize erlebte

Meine längste Reise in die Karibik dauerte vom Januar bis Mai 2002

Ein schneller Entschluss

Es begab sich Anfang Januar 2002, ein nasskaltes trübes Wetter drückte auf die Stimmung, als mir überraschend von Jork (dem Eigner) die Frage gestellt wurde, ob ich denn an einem Törn in der Karibik Interesse hätte. Na und ob ich hätte. So hatte ich noch nie "gehättet" . Karibik, Sonne, Wärme, Tauchen, Segeln und Dutzend anderer Begriffe schwirrten mir durch den Kopf. Ich war derart verwirrt, dass ich nicht einmal nach dem Wann und Wohin fragte. Was für ein Angebot! Als sich bei mir die erste Aufregung gelegt hatte, erfuhr ich näheres.

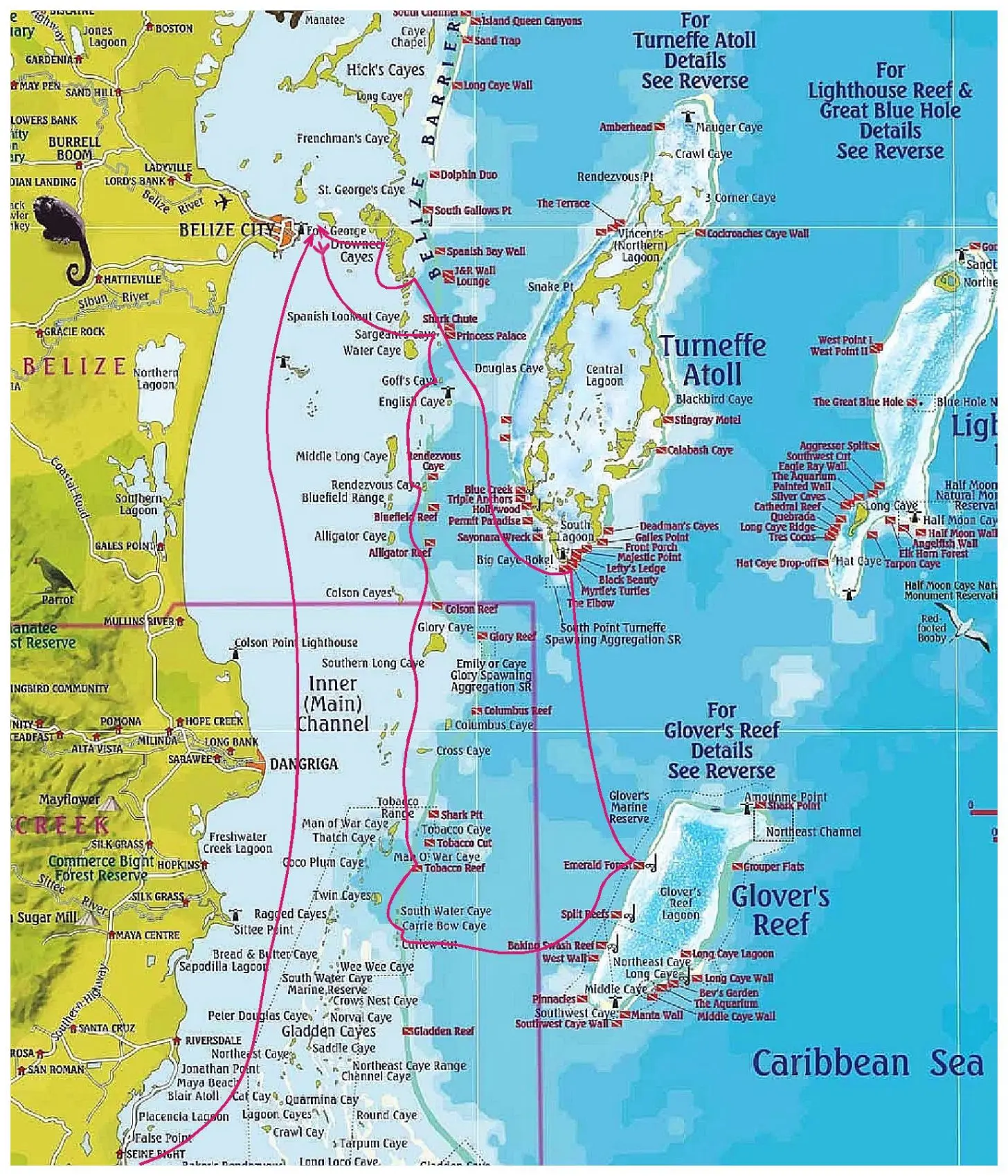

Der Törn sollte von San Juan (Puerto Rico) über die Dominikanische Republik, die Bahamas, Kuba, Jamaika, Caymaninseln, Guatemala nach Belize führen. Angesagt ist Tauchen vor den Bahamas und in Belize am zweitlängsten Barriere-Riff der Welt. So der Reiseplan. Näheres sollte ich bei meiner Ankunft erfahren. Der Skipper ist erfreulicherweise Antonio, welcher mir von einigen Reisen her gut bekannt war. Seine Frau Freundin sei dabei, aber ansonsten gibt es hinsichtlich der Crew noch einige Unklarheiten. Allerdings sollte ich mich schnell entscheiden, denn es sei insofern dringend, da ich einige Ersatzteile mitnehmen sollte. Ich sagte freudig zu, nachdem mir meine Frau wieder einmal freigegeben hatte.

Für die Vorbereitung blieben mir noch vier Tage und es brach eine mittelschwere Hektik aus. Das Buchen der Flüge war noch nicht einmal das Schwierigste, wobei der Flugplan doch etwas kompliziert wurde. Ich war gerade dabei zwei Hausflure in der Nachbarschaft zu restaurieren. Eine Arbeit welche mir sehr viel Freude bereitete, denn diese waren im schönsten Jugendstil

gehalten und in einem erbarmungswürdigen Zustand nach jahrzehntelanger Vernachlässigung. Also die laufenden Arbeiten beenden, die Gerüste abbauen und Material sowie Gerätschaften einlagern und noch den erwartungsvollen Mietern erklären, dass es irgendwann weitergeht, weil ich eben mal schnell in die Karibik muss. Dann schnellstens meine Sachen sowie die Ersatzteile gepackt und schon ging es los. Die Ersatzteile waren neben diversen Kleinteilen ein Anlasser für die Maschine, dessen bunte Drähte aus der Verpackung ragend, mir allenthalben misstrauische Blicke beim Zoll von Berlin bis Puerto Rico einbrachten, als sei ich ein ganz schlimmer Bombenbauer.

Wie ich zu einem guten Abendessen kam

Der Flug führte mich von Berlin über Paris, Santo Domingo nach San Juan (Puerto Rico). Santo Domingo (Dominikanische Republik) war das Ziel des Linienfluges von Air France, dessen Rückflug über San Juan zu meinem Reiseziel führte. Also Aus- und wieder Einchecken und im Flugzeug das Einreiseformular ausfüllen. Ich stutzte, da ich dieses Formular nur bei Einreise in die USA kannte. Da fiel mir aber ein, dass Puerto Rico ein nicht inkorporiertes Gebiet der Vereinigten Staaten ist - also eine ziemlich dubiose und ungeklärte Angelegenheit, welche immer noch nicht eine Anerkennung zum 51. Bundesstaat erfuhr. Es bleibt lediglich ein assoziierter Freistaat der USA und hat das Geschmäckle nach einem kolonialen System. Wie auch immer. Schließlich hatten die USA reichhaltige Erfahrungen mit der Annexion anderer Länder,

was sie aber in Zukunft nie abhielt, das anderen Staaten als verruchte Tat vorzuwerfen. Ich füllte also getreulich das Formular aus und wunderte mich über die Aufregung eines Passagiers einige Plätze vor mir. Er diskutierte geradezu panisch mit der Stewardess. Aber da seine Englischkenntnisse genauso mies waren, wie die meinen ging das schief. Die freundliche Stewardess verwies ihn an mich, da sie beim Austeilen der Formulare schnell mitbekommen hat, das ich auch ein Germane bin. Er kam auf mich zu und erklärte in wirren Worten, dass er im falschen Flugzeug sitzt, in das falsche Land fliegt und ein falsches Ticket hat. Alles falsch. Ich bekam noch das dankbare Lächeln der hübschen Stewardess mit, ehe ich den jungen aufgeregten Mann bat sich hinzusetzen, denn neben mir war noch Platz. Dann beruhigte ich ihn erst einmal, indem ich ihm klarmachte, dass er noch am Leben ist und sich alle anderen Probleme bei denen er nicht Schaden an Leib und Leben genommen hat, immer noch lösen lassen.

Ich half ihm sein Einreiseformular auszufüllen, denn daran kommt er auch bei den Pseudo-Amis nicht vorbei. Dann ließ ich mir von ihm seine Reiseunterlagen zeigen, fragte ihn aus und da kam langsam Licht ins Dunkel. Er wollte eigentlich einer Einladung von Freunden folgend nach San José in Costa Rica. Das Reisebüro verwechselte seinen gewünschten Zielort, warum auch im-mer, mit der Stadt San Juan in Puerto Rico. Nun ja, "San" und "Rico", die Himmelsrichtung stimmte ohnehin, er unterschrieb vertrauensselig, bekam sein Ticket und hat nichts kontrolliert. Dumm gelaufen. Auf seine Frage, was er denn nun machen sollte, riet ich ihm zu einem Hotel in San Juan, denn es war nach unserer Landung dort schon Abend geworden. Außerdem sollte er am kommenden Tag das deutsche Konsulat aufsuchen, es war wohl ein Honorarkonsul, sich den Hergang seiner Irrfahrt bestätigen lassen, um gegenüber seinem Reisebüro etwas in der Hand zu haben, wenn er die zusätzlichen Kosten zurückfordert. Auch hatte er noch seine Buchungsunterlagen mit dem richtigen Reiseziel. Dann solle er sich ein Ticket nach San José in Costa Rica kaufen und dort fröhlich, um eine Erfahrung reicher, seinen Urlaub genießen.

Ich hatte ein kleines kostengünstiges Hotel in der Nähe gebucht und er bat mich sich mir anschließen zu dürfen. Ich hatte nichts dagegen, im Hotel waren noch Zimmer frei und aus Dankbarkeit ob meiner Hilfe lud er mich zum Abendessen ein. Wir tauschten unsere Anschriften und erzählten uns unsere Geschichte. Auch sprach ich mit ihm über gemachte Erfahrungen, bei denen es außer bestimmten Situationen z.B. bei Gefahr für Leib und Leben, keine ausweglosen Situationen gibt. Man muss innerlich zur Ruhe kommen, sich dazu zwingen aufkommende Panik zu unterdrücken und möglichst sachlich seine Lage überdenken. Wenn man sich dann nicht selbst helfen kann, muss man die Hilfe anderer suchen. Es gibt immer Menschen, welche einem helfen wollen und auch können. Er gestand mir, dass ihm in seinem Leben noch nie eine derartige bzw. ähnliche Situation erlebt hat und er völlig konfus nicht mehr wusste, was er machen sollte und eben panisch reagierte. Wir stießen mit einem Medella-Bier an und verabschiedeten uns.

Später erfuhr ich von ihm, dass seine Reise nunmehr planmäßig verlief und er sich mit dem Reisebüro auf die Hälfte der Zusatzkosten geeinigt hat. Schließlich war er nicht ganz unschuldig.

Im Hafen von San Juan

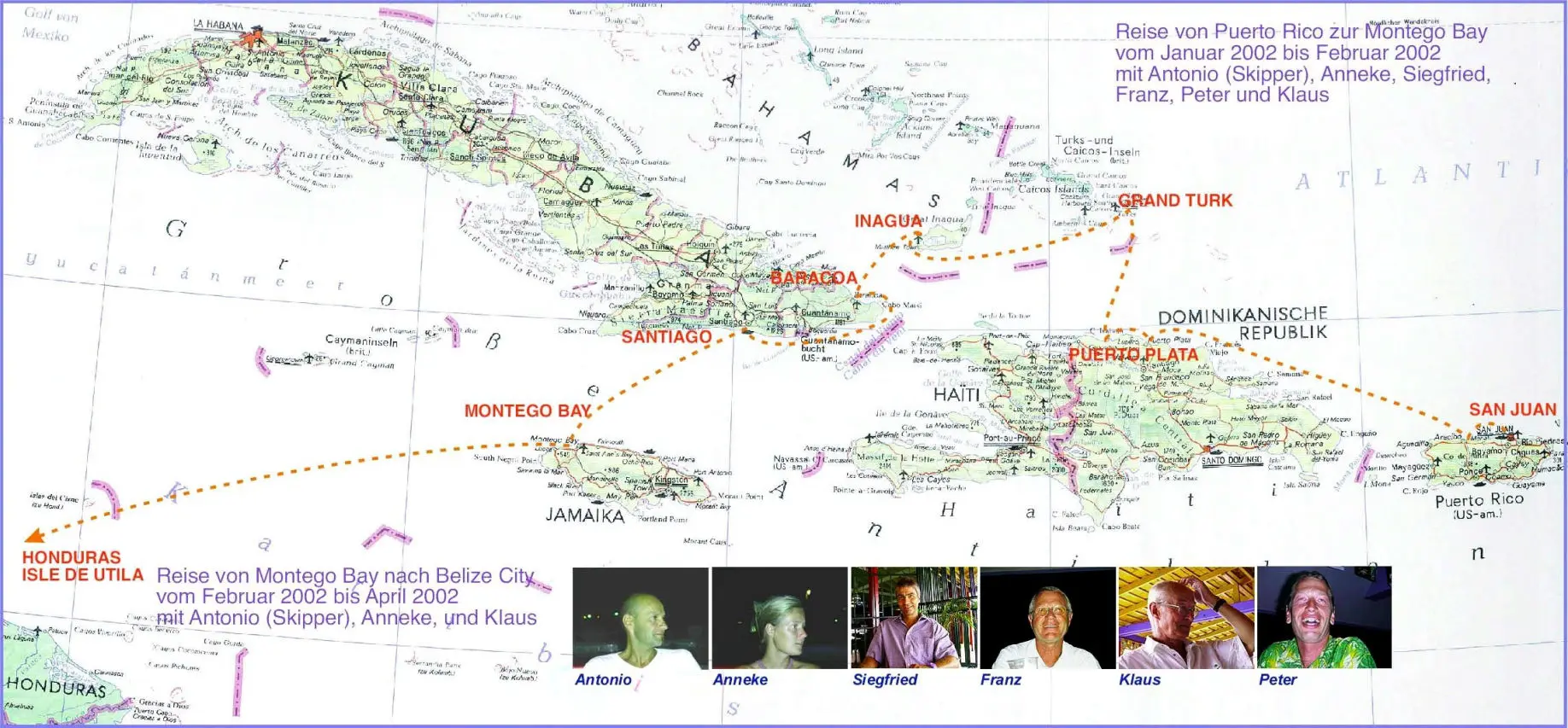

Die SAMBA in der San-Juan-Bay-Marina

Medella - ein durchaus wohlschmeckendes Bier

Die schöne Stadt San Juan

Am kommenden Morgen wachte ich zufrieden auf. Hatte ich doch eine gute Tat vollbracht, ein reizendes Lächeln sowie ein gutes Abendbrot bekommen. Die triste Einrichtung meines Zimmers habe ich ignoriert, reichlich gefrühstückt und mich auf die Suche nach dem Ziel meiner Wünsche gemacht.

Ein Taxi brachte mich zur San Juan Bay Marina und beim Hafenmeister erfuhr ich den Liegeplatz. Sicher vertäut bot die SY „SAMBA“ den vertrauten Anblick. An Bord keine Menschenseele. Sicherlich war die Crew an ihrem letzten Tag an Bord auf Sightseeing. Ich lagerte mein Gepäck im Büro des Hafenmeisters und begab mich ebenfalls auf Entdeckungstour. Im Büro fragte ich noch die nette Sekretärin nach dem Weg zur schönen Altstadt und sie riet mir einfach zu Fuß zu gehen – es sei nicht weit. Gut, es war etwas schwierig mit meinem bescheidenen Englisch das Anliegen klar zu machen, aber letzten Endes hat es geklappt. Die Altstadt ist ein wahres Freilichtmuseum, denn mein Spaziergang durch die historische Innenstadt, glich einem Spaziergang durch die Palette eines Malers. Ich spazierte ein paar Stunden durch Old San Juan, das wohl hauptsächlich für die Kreuzfahrtouri's sehr schön zurechtgemacht war. Bunte Häuser, schöne Hauseingänge und gestresste Touristen, welche zu den im Hafen liegenden Gardinendampfern von der "etwas" größeren Sorte gehörten. Schließlich ist hier der zweitgrößte Anlaufhafen für Karibik-Kreuzfahrten.

Ich hatte von der netten Sekretärin erfahren, dass die Pina Colada in San Juan erfunden worden sein sollte. Eventuell. Also besuchte ich eine der Bars an der Calle La Fortaleza, um mich an einem solch tollen Getränk zu erfrischen. Was ich da sah ließ mich ganz schnell zu einem Bier greifen, welches hier durchaus trinkbarer war, als das merkwürdige Gemisch welches „Pina Colada“ heißen sollte und aus Tanks zusammengekippt wurde. Die reinste Touri-Abzocke. Das beste Bier von hier heißt übrigens Cerveza Medalla und schmeckt sehr gut. Neben diesem Bier gibt es noch eine Vielzahl, vor allem amerikanischer Biere, mit der bekannten umdrehungsge-minderten Qualität von denen manche so schmecken, wie meine Strümpfe riechen.

Auf meiner Tour kam ich noch zum Castillo de San Felipe del Morro, eine Festung aus dem 16. Jahrhundert mit einem tollen Ausblick auf das Meer und die Stadt. Was für ein imposantes Bauwerk. Auf dem Rückweg zur Marina besuchte ich noch an die „Bacardi Rum Destillerie“. Ein großes Unternehmen welches auf den Bahamas und in Puerto Rico beheimatet ist. Der Ursprung die-ser Firma lag in Santiago de Cuba. Aber darauf komme ich noch in dieser Geschichte zu sprechen. Für mein Mittagessen suchte

ich mir ein kleines abgelegenes Restaurant abseits vom Touribetrieb. Es gibt hunderte Bars und Restaurants aller Herren Länder. Aber ich wollte in ein Restaurant ohne Pommes und Burger. So fand ich das El Jibarito in der Calle Sol und bestellte da Arroz con Pollo. Das ist ein Schmortopf mit Hähnchenfleisch und in dicke Scheiben geschnittene Chorizowürste sowie Reis. Herzhaft und wüzig mit einem Cerveza Medalla ein wahrer Genuss. Von der langen Wanderung und dem guten Essen etwas müde geworden ging ich zum Schiff zurück, machte es mir im Cockpit bequem und hielt ein ruhiges Nachmittagsschläfchen. Das wurde beendet, als mich fröhliche Stimmen weckten: Da liegt ja einer. Wer pennt denn da. Kennst Du den? Die Crew war in bester Stimmung und kam leicht angeschickert zurück, denn ihre letzte Aktion war ebenfalls der Besuch besagter Rum-Destillerie. Sie verabschiedeten sich am kommenden Tag, an dem so langsam der Rest der neuen Crew eintrudelte. Wir waren dann tatsächlich zu Sechst. Das Schiff war voll und das große Kennenlernen ging los. Am Abend stellte sich jeder vor und erzählte seine Geschichte. Wie immer war das sehr unterhaltsam.

Der erste gemeinsame Tag war recht anstrengend mit Einkaufen, Stauen, Sicherheitseinweisung,

Wachaufteilung und Aufgabenverteilung. Also alles was zur Vorbereitung eines sicheren Segeltörns notwendig war. Vor dem Auslaufen wurde im großen Hafenbecken unter der kritischen Aufsicht des Skippers noch von jedem mit dem Boot Halse und Wende geübt. Von der Coast Guard wurden wir beäugt. Mein Mitbringsel, zwei Salamiwürste, von den Schnüffelhunden des Zolls glücklicherweise nicht erschnüffelt, wurden wohlwollend in den Proviant aufgenommen.

Auf zur Dominikanischen Republik

Ziel des ersten Schlages war Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Es waren zwei schöne Segeltage. Achterlicher Wind mit etwa 4 bft bei langer Dünung machte das Segeln zur reinsten Freude. Keiner wollte so richtig das Ruder loslassen, wenn der Wachwechsel anstand. Der Autopilot hatte Pause und wir waren mit uns sehr zufrieden, denn jeder wollte sich ausprobieren. Und es war das Schöne in unserer kleinen Bordgemeinschaft, dass jeder den Anderen akzeptierte. Wir begegneten uns mit Respekt und Achtung. Man spürte förmlich den Willen eine gute Zeit miteinander zu verbringen und durch nichts das Erlebnis dieser Reise stören zu lassen. Und wir hatten alle Zeit der Welt. Die Doppelwache mit vier Stunden gab uns die Möglichkeit für ausreichend Schlaf, Freizeit und wer dran war, für das Bekochen der Crew. Das Kochen wurde insofern lustig, als derjenige, der mit seiner Hilfskraft dran war, vor der Crew darlegen musste, was er da so und vor allem wie, fabrizieren wollte. Das endgültige Wort hatte allerdings Antonio, schließlich war er Koch aus Profession.

Früh am Morgen begrüßte uns das Fortaleza San Felipe mit seinen immer noch bedrohlich wirkenden Festungsmauern vor der Einfahrt in den Hafen. Jedenfalls aus der Perspektive unseres doch recht kleinen Schiffchens. Dann kamen die Formalitäten. Zuerst die Quarantäneflagge Q unter der Steuerbordsaling setzen. Die „Q“-Flagge, ein gelbes Tuch, wird vor Einlaufen in einen fremden Hafen gesetzt, um anzuzeigen, dass man einklarieren möchte. Also, um Zölle und Steuern zu berappen. Man ankert auf Reede und wartet bis die verantwortlichen Herrschaften auftauchen. An ein Ankern auf Reede war allerdings wegen des starken Schiffsverkehrs nicht zu denken.

Also machten wir am Pier nach der Methode „römisch-katholisch“ fest. Man muss also mit dem Heck zum Pier anlegen. Da es keine Moorings gab, wurde der Anker ausgebracht und dann rückwärts in die doch recht schmale Lücke zwischen die Nachbarlieger manövriert. Die Heckleinen warfen wir einem wartenden Jungen zu, der sich ein paar Dollars verdienen wollte. Er wusste sogar, dass die luvseitige Leine zuerst belegt werden musste. Wir waren ganz froh über diese Hilfe, denn durch den auflandigen Wind stand ein unbequemer Schwell an dem hohen Pier, der das Ausbringen der Leinen erschwerte. Da der Pier für etwas größere Schiffe, als das unsere, gebaut war, bedurfte es schon etwas artistisches Können, um aus dem Dingi heraus- und wieder hineinzukommen. Nur einmal noch, in der Montego Bay Marina von Jamaika, machten wir nach dieser Methode fest – aber wesentlich komfortabler. Das Einklarieren verlief überraschender-weise schnell und unproblematisch. Custom und Immigration waren recht dankbar für unser Handeln, denn sie waren unterbesetzt. Alle Pässe wurden schnell gestempelt und nur nebenbei die Frage gestellt, ob wir Drogen oder so ein Zeug an Bord hätten. Unser „nada de eso” stellte sie zufrieden. Nachdem wir erklärt hatten, dass wir am kommenden Tag frühzeitig wieder ihr Land verlassen wollten, war gleichfalls schnell das Ausklarieren in unseren Papieren vermerkt. Dieser Vorgang war einmalig. Denn auf unserer Reise mussten wir oft stundenlang warten, bis diese Beamten uns überhaupt zur Kenntnis nahmen oder uns mit Leibesvisitationen und das Schiff einer intensiven Kontrolle mit Spürhunden unterzogen.

Die neue Taucherbrille mit dem großen Gesichtsfeld

Viel Kletterei aus bzw. in´s Dinghi. Peter mit Proviant.

Ein Backpackerhotel im Gingerbread-Stil.

Der Glanz vergangener Zeiten wäre in dieser schönen Stadt offensichtlich gänzlich verblasst, wenn nicht die schöne Altstadt im Gingerbread-Stil einer Schönheitskur unterzogen worden wäre. Das sind Häuser aus Holz in kräftigen Farben und reich mit allem Möglichen geschmückt, dass sie manchmal wie mit Zuckerguss verziert aussahen. Viel Zeit hatten wir nicht um uns umzuschauen, denn wir mussten unsere Vorräte ergänzen. Dummerweise hatte ich wegen der Hektik zu Reisebeginn ein entscheidendes Utensil vergessen. Das war meine speziell gefertigte Tauchermaske mit eingeschliffenen Gläsern. Als Notlösung kaufte ich mir eine neue Brille und war über das große Gesichtsfeld sehr überrascht. Glücklicherweise brachte mir in Belize, bevor es zum Tauchen am Barriereriff ging, ein neuer Mitsegler meine spezielle Brille mit. Ohne sie wäre das Erlebnis unter Wasser nur halb so schön gewesen.

Das Tauchparadies der Turks und Caicosinseln und eine mir erteilte Lektion

Am kommenden Tag kamen wir doch etwas später als geplant los, denn Peter und Franz hatten sich in den Kopf gesetzt unbe-dingt das Nachtleben in Puerto Plata zu erleben. Na ja. Das beginnt aber erst so gegen Mitternacht und zieht sich bis in die frühen Morgenstunden. Entsprechend zerknittert, aber fröhlich kamen sie denn auch angestolpert. Wir waren eben mit dem Frühstück fertig und beratschlagten, nicht doch die Suche mit oder mit ohne Polizei zu beginnen.

Als wir sie fragten, wo sie denn so lange waren, hüllten sie sich in ein vielsagendes Schweigen, grinsten zufrieden vor sich hin und bemerkten nur, dass sie der Verführung nicht widerstehen konnten. Wir beschlossen also einen kurzen Schlag und in Lee von Paradise Islands über Nacht zu ankern. Schließlich brauchten wir eine vollständige und handlungsfähige Crew für die Weiterfahrt zu den Turks und Caicosinseln und zwar nach Grand Turk. Übrigens verdienten die Paradise Islands ihren Namen völlig zu Recht. Peter und Franz waren wieder Einsatzfähig, versprachen künftig derartige Exzesse zu vermeiden und bei Sonnenaufgang hatten wir mit Halbwindkurs bis zu unserem Ziel eine ebenso schöne Segelreise wie bisher. Wir machten fünf bis sechs Knoten unter Genua und Groß. Es war ein sanftes Gleiten durch das von einer leichten Dünung bewegte Meer.

So ein entspanntes Segeln hatten wir lange nicht. Wenn der Wind in diesem Teil der Karibik so bleibt, brauchen wir die Maschine nur, um mal die Batterien aufzuladen. Das trug natürlich sehr zu unserer guten Stimmung bei und die Vorfreude auf das zu erwartende Taucherlebnis wuchs. Um die Bermudas kennenzulernen brauchte man eigentlich Wochen, wenn nicht gar Monate. So ist das bei jedem Reiseziel welches wir ansteuerten. Man bekommt nur einen Eindruck von der Schönheit der Natur und dem Leben der Menschen mit. Man pickt sich also einige Rosinen aus der Fülle des Angebotes heraus, nicht zuletzt deshalb, weil die uns verfügbare Zeit begrenzt war. Und einige dieser Rosinen waren, wenn es ums Tauchen geht, eben die Grand Turk Island und die beiden Inseln von Inagua.

Der ganze Touribetrieb hatte glücklicherweise noch nicht die heutigen Dimensionen erreicht. Man erzählte mir, dass, wenn solche riesigen Gardinendampfer an dem neuen Pier festmachen, tausende Touristen (mehr als die Bevölkerung der Insel) an Land strömen und es ist beim besten Willen kein Durchkommen mehr. Man hat das Grand Turk Cruise Center als riesigen Landschaftspark mit Spaßbad, Shoppingcenter und Touriattraktionen südlich von Cockburn Town angelegt. Sieht man also eines der Kreuzfahrschiffe da liegen, sollte man sich einen anderen Ankerplatz suchen. Klar, die Orte, wie Cockburn Town auf Grand Turk und Matthew Town auf Inagua haben keine architektonischen Wunderwerke zu bieten. Dafür sind es aber kleine saubere Städtchen mit schönen Häusern sowie viel Grün dazwischen und sie haben das Flair des herrlichen „bahaminan Style“.

Für einen bleibenden Eindruck genügte ein einmaliger Spaziergang durch das Städtchen, bei dem wir auch bei Custom und Immigration einklarierten, die Füllstation für unsere Tauchflaschen

auskundschafteten und in dem kleinen Foodstore unsere Bananenvorräte auffrischten. Den Rest des Tages widmeten wir uns der Vorbereitung für den ersten Tauchgang. Einige wollten nur schnorcheln, was an unseren Ankerplatz schon ein Vergnügen für sich war. Aber Antonio, Siegfried und ich waren heiß auf den ersten Tauchgang in diesem berühmten Tauchgebiet.

Die Ausrüstung: Maske, Schnorchel, Flossen, Tauchcomputer, Tarierjacket, Lungenautomat mit Oktopus, Tauchanzug, Füsslinge, Tauchlampe, Safety Boje, Pressluftflasche und Bleigurt wurden einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Was für ein Haufen Zeug. Es hatte den größten Teil meines Gepäcks ausgemacht. Nur gut, dass die Tauchflaschen schon an Bord waren. Meinen PADI-Tauchschein hatte ich in Berlin gemacht. Die Grundausbildung in einer Schwimmhalle und die Prüfung im Schlachtensee. Dort wurde die Prüfung auf Bitten des Anglerverbandes mit Schrottsammeln am Seegrund verbunden, wobei die Sicht gerade mal 1 - 2 m betrug.

Was für ein Unterschied zu den Gewässern rund um die Turks- und Caicosinseln. Sie sind in der Regel klar mit 40 - 60 m Sicht. Und einer Wassertemperatur von etwa 26° bis 28° C. Dieses klare, warme Wasser und eine geringe bis keine Strömung sollten uns mindestens zwei unbeschwerte Tauchgänge pro Tag ermöglichen. Mehr wollten wir nicht. Von unserem Ankerplatz hatten wir nur einige 100 m bis zur ersten Mooring.

Noch eine gegenseitige Kontrolle, ins Wasser plumpsen, austarieren und abwärts ging es in eine andere Welt. Es war mit etwa 10 m Tiefe der Beginn des Tauchgangs, fiel nach weiteren 100 m bis auf etwa 30 m Tiefe an der Kante und dann stürzt die Wand bis auf eine Tiefe von über 2000 m. Man konnte die Steilwand nicht verfehlen. Die Wasseroberfläche verfärbte sich hier vom hellen Türkis ins tiefe Dunkelblau und man ahnte eine schauerliche Tiefe. Was für ein herrliches Gefühl entlang dieser von hellen Sonnenlicht bestrahlten Wand zu tauchen. Es war so vereinbart, dass wir nicht tiefer als 30 m gehen und in Höhe der Kante bleiben wollten. Aber mich muss ein Teufel geritten haben. Irgendwie vergaß ich alles um mich, war von der Vielfalt an Farben und Formen der Korallen, dem Gewimmel der schillernden kleinen und großen Fische fasziniert und glitt an der Wand immer tiefer.

Dann packte mich Antonio plötzlich am Bein, zog mich mit einem heftigen Ruck zu sich und drohte mir mit Faust. Ein Handzeichen, was nicht zu den grundlegenden Tauchzeichen gehört, aber für mich sehr verständlich war. Ich war sehr erschrocken und folgte sofort seinem Handzeichen: Geh mit deinem Buddy! Unsere Tauchzeit, einschließlich zweier Deko-Pausen, dauerte etwa 50 min. Nach der folgenden Standpauke, meinem reuevollen Bekenntnis keine Schwierigkeiten mehr zu machen und mich an die vereinbarten Regeln zu halten waren die kommenden Tauchgänge die reinste Freude. Ich stellte allerdings fest, dass ich mehr Luft als die Anderen verbrauchte und meine Luftreserve fast aufgebraucht war. Damit ich den beiden nicht das Vergnügen eines längeren Aufenthaltes beschnitt, vereinbarten wir bei mir die Tauchzeit zu verkürzen. Das war kein Problem und ich fand mich damit ab, unter strenger Einhaltung der Deko-Pausen früher aufzutauchen. Wahrscheinlich war es altersbedingt oder meiner Aufgeregtheit geschuldet oder beidem, dass ich mehr Luft verbrauchte als die Anderen. Nun ich konnte mich dann insofern nützlich machen, indem ich half Flaschen, Blei und Flossen im Dinghi anzunehmen.

Über Verantwortung und Schuld

Dieser Vorfall, bei dem ich mich nicht an die Sicherheitsvereinbarung hielt, ein Ansatz für eine mittelprächtige Katastrophe – denn wo ist die nächste Dekompressionskammer – sowie ein Vorfall auf einem Nachbarlieger, bei der ein alkoholisiertes Crewmitglied einen Brand verursachte, gab uns Anlass, ernsthaft über Verantwortung, Schuld, Sorgfalt und Disziplin zu diskutieren. Wir hatten am Abend bei einer Büchse Bier ein gutes Gespräch darüber und ich hatte den Eindruck, dass einvernehmlich unser Vertrauensverhältnis dadurch besser wurde. Nur blöd, dass ich der Anlass war. Es ist ja nicht so, dass man nur für sich selbst Verantwortung hat.

Landgang in Cockburn Town, Grand Turk Island

Der heutige Betrieb mit tausenden Touristen. Foto: www.tripadvisor.co.uk/

Tauchshop in Cockburn Town

Man bringt andere, gerade in einer auf sich selbst gestellten Bordgemeinschaft, in größte Schwierigkeiten, wenn man sich nicht an Regeln und Normen hält und damit die Sicherheit anderer gefährdet. Hier ist natürlich auch Wissen um Gefahrenvermeidung gefragt. „Wenn du an Bestimmung glaubst oder nicht, ist letztlich nur für eine Frage wichtig: Wem gibst du die Schuld, wenn etwas schiefläuft. Glaubst du, es ist deine Schuld – dass es nicht passiert wäre, wenn du dir noch größere Mühe gegeben hättest? Oder machst du einfach nur die Umstände verantwortlich? Ich kenne Leute, die, wenn sie hören, wer alles gestorben ist, bestimmt sagen werden, es war Gottes Wille. Ich kenne Leute, die sagen werden, es war Pech. Jodi Picoult, „Neunzehn Minuten“, ISBN 978-3-492-05080-7.

Na ja, wenn man sagt, es war Gottes Wille, dann schiebt man dem alten Herrn die Schuld zu. Die Umstände kann man auch nicht allein für ein Unglück verantwortlich machen, denn dann klammert man sein eigenes Unvermögen geschickter Weise aus und es wäre Pech gewesen, na hallo, dann leierst du dich ebenfalls aus einer persönlichen Verantwortung heraus. Ebenso, wenn man dem unabwendbaren, unerklärlichen Schicksal die Verantwortung zuschiebt. Es ist wohl ehrlicher bei einem Fehlverhalten zuerst einmal die Schuld bei sich selbst zu suchen sowie die Ursachen zu finden und auch aufrichtig Jüngeren zuzuhören, welche die größere Erfahrung haben. Altersstarrsinn macht sonst einsam.

Wer etwas unternimmt oder Entscheidungen trifft, der macht auch Fehler. Das ist normal. Wer nichts tut, macht keine Fehler. Aber das Nichtstun ist der größte Fehler. Und mit dieser Konsequenz durch seine Tätigkeit auch Fehler zu begehen, muss man leben lernen. Wie man dann in einer Gemeinschaft beurteilt wird, wie tolerant die vermeintlichen Partner sind, wie sie mit dem Verursacher des Unglücks umgehen, ihn dazu bringen seinen Fehler zu erkennen und ihn in der Gemeinschaft zu behalten, hängt letztendlich von deren Einstellung und deren Wissen ab.

Great Inagua – karge Flora reiche Fauna

Unser nächstes Ziel war Matthew Town auf Great Inagua. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zu Cockburn Town auf Grand Turk. Das ist nicht der Ort, die Architektur oder das karge Land. Der Unterschied besteht darin, dass es hier keine Gardinendampfer und den dazugehörigen Tourismusbetrieb gibt. Es ist wohl der kargen Landschaft geschuldet. Denn welcher Touri findet schon die Mondlandschaft der riesigen Salinen attraktiv. Und das Vogelparadies, mit über zehntausenden Flamingos und vielen anderen exotischen Vogelarten in einem Naturreservat, welches damals für den Besucher komplett gesperrt war, würde einen Ansturm der Passagiere eines Kreuzfahrers ohnehin nicht verkraften.

Das Einklarieren stellte kein Problem dar. Zu meiner Überraschung entdeckte ich neben der Polizeistation ein Feuerwehrfahrzeug vom Typ W50 mit dem charakteristischen Logo noch aus DDR-Produktion. Da ich ein „Ossi“ bin, bekam ich doch ein nostalgisches Gefühl.

Auf mein Befragen erzählte mir schmunzelnd einer von den Zöllnern, dass die Feuerwehr zwölf Jahre alt sei, immer noch gut funktioniere und sie sich über längere Zeit mit Ersatzteilen eingedeckt hätten. Außerdem würde sie mehr zu Paraden als zur Brandlöschung eingesetzt. Ich dagegen erzählte ihm wo ich und die Feuerwehr herkommen. Ich aus Berlin und die Feuerwehr aus Ludwigsfelde bei Berlin, wo jetzt Mercedes das Sagen hat. Die DDR musste weg, hat aber doch in aller Welt ihre Spuren hinterlassen. Schließlich gab es damals auch hervorragende Lebensleistungen. Wir bunkerten noch Diesel und Wasser. Der Diesel war billig und das Wasser

wurde kostenlos geliefert. Eine angenehme Überraschung. Im Inagua General Store stockten wir noch einmal reichhaltig unsere Vorräte auf denn unser nächstes Reiseziel war Kuba. Von dem Land wussten wir, dass die Versorgungsmöglichkeiten nicht gerade üppig waren und vorbeugen ist immer besser, als hintenüber fallen. Das Ausklarieren war ebenfalls kein Problem und wir erhielten großzügig die Erlaubnis in der Man of War Bay noch einen Tag zu verbleiben. Für die Nacht verholten wir in die windgeschützte Man of War Bay und ankerten sicher im sandigen Grund. Der Ankergrund war wegen des herrlich klaren Wassers sehr gut zu sehen. Das war besonders wichtig um nicht an Korallenbänken zu hängen und diese zu zerstören. Die Tauchgänge und die Schnorchelei waren wieder ein einmaliges Erlebnis.

Ich hatte immer eine Banane in mein Jacket gesteckt, um mit kleinen Bröckchen die bunten Fische zu füttern. Kaum hatte ich die ersten kleinen Bananenstückchen verfüttert, kamen die kleinen Kerle von allen Seiten angeschossen. Wie verständigen die sich bloß? Was für ein schillerndes Gewusel um einen herum. Nur die Barsche wurden zudringlich. Von einem Schwarm Barracudas hielten wir uns fern, denn die Burschen waren gut einen Meter lang. Sie beachteten uns aber nicht. Ich habe Respekt vor ihnen, denn ihr Gebiss ist eben das eines Raubfisches.

Wir glitten an einem leicht abfallenden teilweise mit Korallen bestandenen Hang entlang, als mich Siegfried anstupste und nach unten wies. Erst habe ich nichts entdeckt. Aber dann sah ich erstaunt, etwa 10 m unter uns, einen riesigen Rochen, welcher, teilweise mit Sand bedeckt sich perfekt an seine Umgebung angepasst, eingebuddelt hatte. Es war ein Mantarochen oder auch Teufelsrochen genannt. Seine Größe war beträchtlich.

Später einigten wir uns auf mindestens 8m Länge (mit ohne Schwanz) und ich erfuhr, dass er für den Menschen harmlos ist. Aber das war alles in diesem Moment für mich völlig egal. Ruhig bleiben, keine Hektik. Siegfried machte eine beruhigende Handbewegung und schwebte vor mir langsam über das riesige Tier. Das einzige, was ich noch mitbekam, war, dass seine hervorstehenden Augen uns aufmerksam folgten. Also die vom Rochen. Ansonsten lag er völlig bewegungslos auf Grund. Wieder im Dinghi raste mein Puls immer noch. Siegfried, der Erfahrenere, grinste über meine Aufregung und bestätigte, dass das auch bei ihm zu seinen schönsten Erlebnissen zählt.

Der Landgang beschränkt sich auf einen Spaziergang am Strand entlang. Schuhe bzw. Sandalen musste man schon anziehen, denn Korallen- und Muschelbruch sowie vom im glühenden Sand bedeckte Schrottteile machten das Barfuß gehen, schon recht gefährlich. Es war drückend heiß und die Sonne knallte erbarmungslos herunter. Die Salzberge der Salinen, der Sand und das Wasser reflektierten das intensive Licht derart, dass man die Augen zusammenkneifen musste oder man hatte eine Sonnenbrille. Das ist das Land des Morton Salt Unternehmens, welches die USA mit jährlich mehr als einer Million Tonnen Salz versorgt. Das Klima mit wenig Regen und den ständigen Passatwinden sowie die großflächige Lagune in der Mitte der Insel schaffen ideale Bedingungen für Salzgewinnung. Die Erlaubnis noch einen Tag zu verbleiben haben wir denn auch etwas großzügig ausgelegt und verblieben noch eine Nacht, da wir es besser fanden am Tag in Kuba anzukommen und uns die Einsamkeit und Abgeschiedenheit in dieser Bucht sehr zusagte.

Am Verladekai war Ruhe, denn der Salzfrachter, welcher auch die Versorgung der Insel mit Lebensmitteln sicherstellt, war unterwegs.

Turks und Caicos Islands. Das Beindruckendste sind die Strände und Tauchreviere. Es empfiehlt sich nicht in den Palmenwäldern spazieren zugehen.

Ein erlebnisreicher Tauchgang

Die beiden Schuppen rechts sind das Kraftwerk von Matthew Town

Der Inagua General Store

Blendend weiße Salzberge unter einer grellen Sonne

Ein "malerisches" Wrack

Der Verladekay der Morton Salt Company

Auf nach Kuba

Unser Ziel zum Einklarieren in Kuba war die nächstgelegene größere Stadt Baracoa an der Bahia de Miel. „Honigbucht“ ein schöner Name.

Die Überfahrt (etwa 75 sm) verlief ideal. Mit drei bis vier Windstärken trieben uns die Trade Winds sanft von achtern an. Wir machten so an die sechs Knoten unter vollen Segeln über ein Meer mit einer langen Dünung. So kamen wir denn auch am frühen Nachmittag im Puerto de Baracoa an, hatten die Q-Flagge gesetzt und warteten vor Anker geduldig auf die kubanischen Beamten. Antonio hatte uns über die Funke angemeldet. Nach etwa einer Stunde näherte sich uns ein Ruderboot, dem zwei Herren in Zivil mit freundlichem Lächeln entstiegen. Der Ruderer blieb im Kahn. Der eine war der Vertreter der Einwanderungsbörde und der andere stellte sich als Vertreter der Gesundheitsbehörde vor. Der Erstere erklärte bedauernd, dass ein Einklarieren hier nicht möglich sei, da die Behörde über keinen Stempel für Pässe und Schiffspapiere verfüge. Deshalb können wir nicht an Land und hätten aber in Santiago de Cuba auf der anderen Seite von Kuba die Möglichkeit das nachzuholen. Peng! Der Herr von der Gesundheitsbehörde stellte sich als Arzt vor und wies uns auf die in Kuba geltenden hygienischen Bestimmungen hin. Auch, dass es gewisse gesundheitliche Risiken gäbe, welche wir zu aller Schutz, streng einhalten sollten. Dazu verteilte er Kondome. Aha! Wir bewirteten sie mit einem Erfrischungsgetränk und sie hießen uns noch einmal in ihrer schönen Republik willkommen.

Nachdem sie sich ebenso freundlich wie bei ihrer Ankunft verabschiedet hatten, wurden sie davon gerudert und wir lichteten den Anker, machten kehrt und segelten in Richtung Stempel bzw. Santiago de Cuba davon. Die Jungs hatten keinen Außenborder, b.z.w. kein Motorboot. In Kuba ist man sehr sparsam. Es wurde Abend und wir erlebten wie so oft einen spektakulären Sonnenuntergang. Die Nacht verlief ruhig. Wir rundeten im äußersten Osten Kubas das Kap Punta de Maisí dessen Leuchtturm signalisierte, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Nur die Lichter an der nahen Bahia de Guantanamo erinnerten uns an das hiesige unselige Wirken der uneinsichtigen USA.

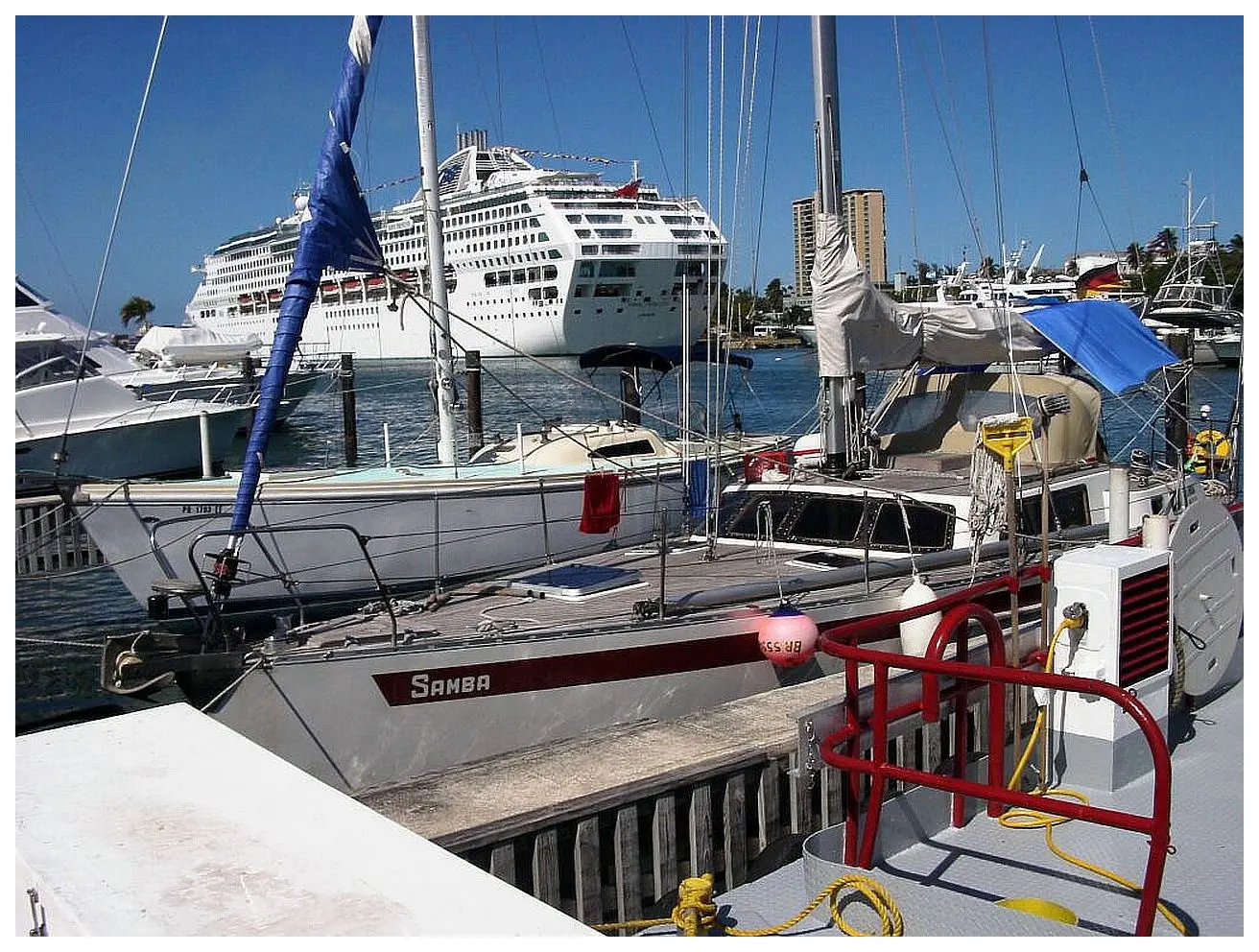

Ein kräftiger Wind wehte die „SAMBA“ dann endlich am Castillo del Morro vorbei in die Bahia de Santiago de Cuba. Staunend betrachteten wir die landschaftlich schönen Küsten dieser geschichtsträchtigen Bucht. Antonio nahm sogar etwas Gas weg. Nicht nur, weil wir für das anstehende Segelmanöver Zeit brauchten, Platz war genug, sondern um den einmaligen Anblick zu genießen. Die große Bahia mit zerklüfteten Felsen am Fuße der legendären Sierra Maestra, kleinen und großen Stränden und einer Vielzahl von versteckten Buchten, erhöhte unsere Vorfreude auf den Besuch deutlich.

Dann war es soweit und wir machten am Steg der Marina Punta Gorda fest. Offensichtlich waren wir schon anvisiert worden, denn es vergingen keine zehn Minuten da waren alle zuständigen Beamten an Bord. Es wurde etwas eng. Während der Gesundheitsinspekor sich von mir die Lebensmittelvorräte zeigen ließ, bekam Antonio eine umfangreiche Einweisung in die Dinge, welche wir dürfen und welche wir sein lassen sollten. Zwei andere Herren, offensichtlich vom Zoll oder so, inspizierten gründlich jeden Teil unseres Schiffes.

Der Gesundheitsinspektor äußerte sich anerkennend über die Sauberkeit an Bord und die fachgerechte Stauung der Lebensmittel. Er bemerkte, dass wir davon nichts mit an Land nehmen dürften. Wollten wir auch nicht, denn selber essen macht fett. Auch äußerte er sich vorsichtig darüber, dass wir klug gehandelt haben uns reichlich zu bevorraten, denn der Transport von Le-

bensmitteln aus der Stadt sei doch etwas schwierig. Hä? Was für ein Diplomat! Natürlich war uns klar, dass die Versorgungslage der Bevölkerung wegen der restriktiven Embargopolitik der USA, sagen wir es mal so, etwas angestrengt war. Die Herren vom Zoll fanden auch nichts zu beanstanden und Antonio hatte inzwischen eine angemessene Menge Papierkram erledigt. Das gesamte Verfahren dauert so etwa 2 Stunden und verlief in einer freundlichen, geduldigen und ruhigen Atmosphäre. Eine Bewirtung lehnten sie freundlich dankend ab, wünschten uns einen schönen Landgang und Antonio erklärte uns, nachdem sie uns verlassen hatten, die festgelegten Regeln:

1. Das Dinghi bleibt an Bord, keine Ausflüge damit.

2. Kein GPS-Gerät an Land – warum auch immer. (Ich konnte es mir denken). Das Garnim von Peter wurde versiegelt.

3. Die Signalmunition wurde versiegelt

4. Eigenständiges Tauchen und Schnorcheln in den Gewässern ist verboten.

5. Abends 22:00 wird die Marina geschlossen. Also hat jeder gefälligst rechtzeitig da zu sein.

6. Besuche von Einheimischen an Bord sind untersagt. (Wir waren aber nicht so gewickelt wie die Franzosen, die vor uns lagen. Davon später).

Ich erzähle das alles deshalb so ausführlich, weil uns einerseits das Sicherheitsbedürfnis Kubas sehr verständlich war und es andererseits sehr viele abfällige, hasserfüllte und hämische Berichte gibt. Mag die Einstellung zur Gesellschaftsordnung Kubas sein wie sie will, aber objektiv sollte man schon bleiben.

So verging der Rest des Tages. In der Bar der Marina haben wir noch mit einem originalen Kuba-Rum auf unsere glückliche Ankunft angestoßen und ab in die Kiste. Früh am Morgen hatte ich schon wieder eine Begegnung mit meiner Vergangenheit. Ich war zur Morgentoilette in der Marina. Diese war sauber und gut organisiert. Oft wird das Fehlen warmen Wassers bemängelt. Es war aber da, wenn die Sonne den Wasserbehälter auf dem Dach aufgeheizt hatte. Mal ehrlich, ich brauchte es nicht unbedingt und andere auch nicht. Sei es wie es sei. Während ich mich rasierte, kam eine etwas ältere Frau zum Reinemachen.

Erschrocken über meine Anwesenheit bat sie um Entschuldigung. Ich sagte nur: „Macht nischt“. Da fing sie an zu lachen und sagt in recht gutem Deutsch, dass sie sich freue nicht nur ihre zweite Sprache zu hören, sondern würde auch später wieder kommen und die sächsische Mundart gefällt ihr ohnehin. Neugierig geworden fragte ich natürlich nach. Es stellte sich heraus, dass sie in der DDR eine Ausbildung in der industriellen Schuhfertigung gemacht hatte (in Gorl-Morks-Schtodt, jetzt Chemnitz) und mit dem Meisterabschluss in ihre Heimat zurückkehrte. Das Werk, in dem sie arbeitete, machte wegen des US-Embargos pleite und sie ist jetzt eine hochgebildete Putze.

Es sollte nicht die einzige Begegnung mit Kubanern sein, welche ganz gut deutsch sprachen. Einer davon war kriminell und glücklicherweise ein Einzelfall. Er sprach uns an und wollte uns Sehenswertes in der Stadt zeigen. Wir wollten das eher nicht. Gingen wir schneller, beschleunigt auch er seinen Schritt. Dann gesellte sich ein Mädchen zu ihm und er verschwindet mal kurz. Sie plappert unentwegt über den Hafen, die Autos und über sonst was. Dann taucht der Typ wieder auf und zeigt in eine Straße mit einer angeblichen Sehenswürdigkeit.

Bild oben: Die Marina Punta Gorda

Bild unten: In der Marina Punta Gorda

Bild oben: Das Castillo del Morro vor der Einfahrt in die Bahia de Santiago de Cuba

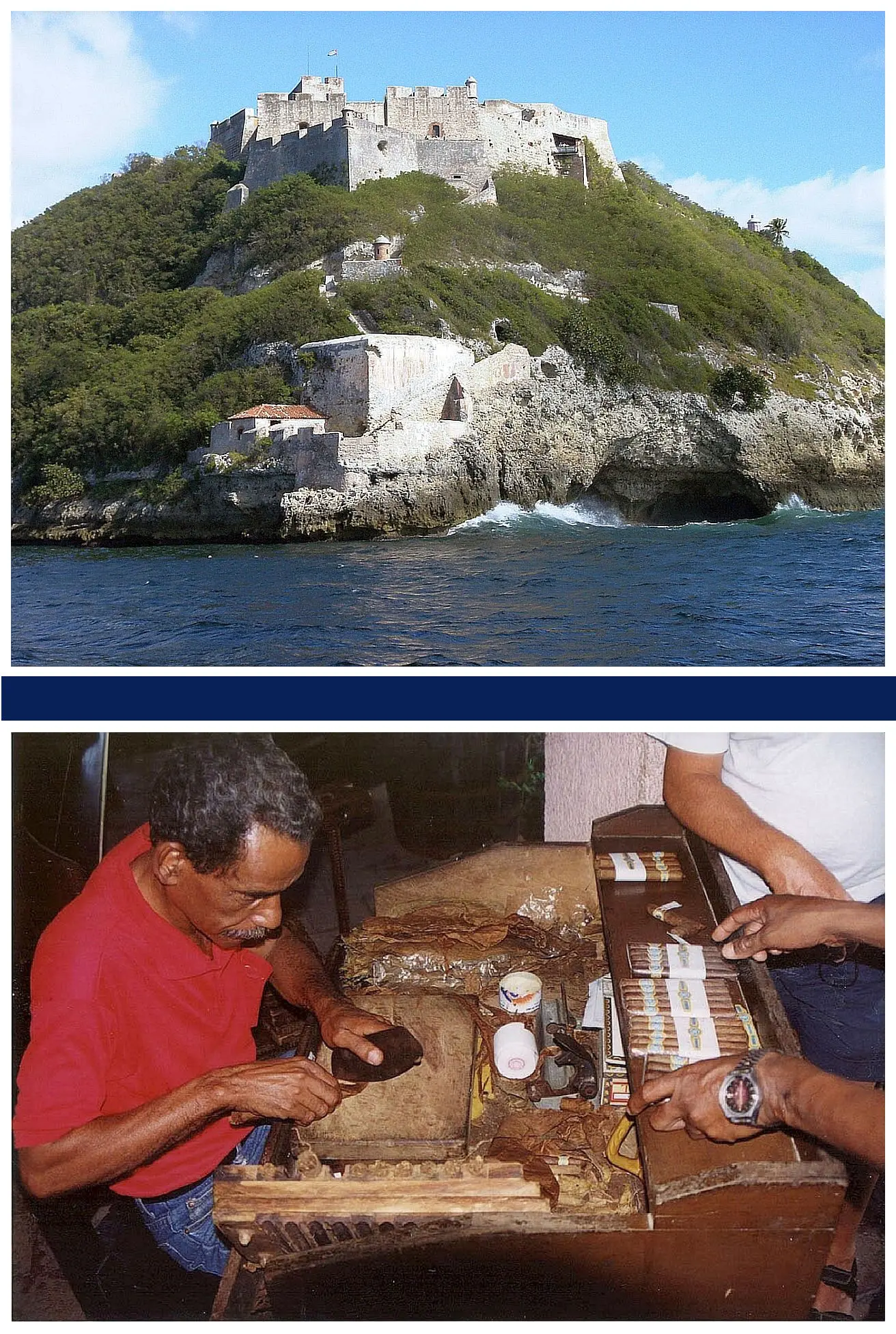

Bild unten: Der Zigarrenmacher beim Fertigen der begehrten kubanischen Zigarren

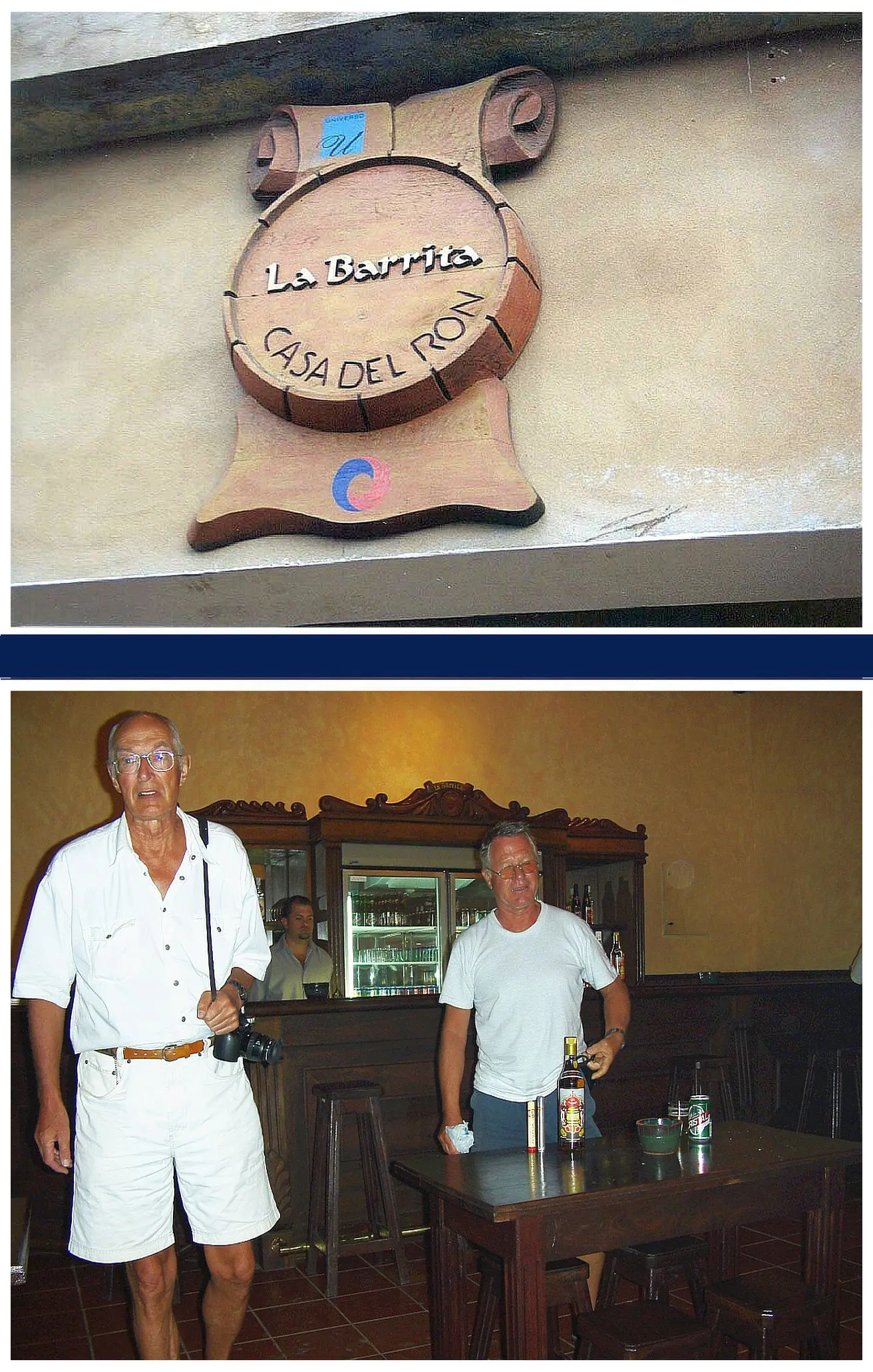

Bild oben: Die Destillerie La Barrita Ron Caney

Bild unten: Franz hat sich einen guten Rum gekauft

Die Hitze muss uns wohl belämmert gemacht haben, denn wir latschten hinterher. Dann passierte es. Ein junger Bursche kommt ganz dicht an Franz vorbeigerannt und riss ihm seine Goldkette vom Hals und rannte wie ein Wiesel davon. Er hat sie blöderweise offen getragen. Der Typ hat sofort die Verfolgung organisiert, bei der er selbst auf Nimmerwiedersehen verschwand. Das Mädchen hatte sich schon vorher verdünnisiert. Da stand nun unsere Truppe verwirrt und ratlos da. Erst so langsam dämmerte uns arglosen vertrauensseligen Dummköpfen der Hergang des Geschehens. Das Kettchen war das Ziel der Begierde und wir seine Kundschaft. Auf der Terrasse des schönen Hotels Casa Granda am Parque Cespedes trösteten wir Franz bei einer Pizza und einem kühlen Bier (Cerveza Cristal) über den Verlust. Er war insofern erbost, da es sich bei der schönen Goldkette um ein Andenken handelte. Möge also der goldgierige kleine Gauner samt seinen Bandidos von der Policía Nacional mal was auf die Finger bekommen.

Von der Terrasse hat man einen schönen Blick auf die Catedral Nuestra Señora de la Asunción sowie den Platz Parque Cespedes. Hier ist am Abend immer viel Betrieb. Musikanten spielen, es wird getanzt und geschwatzt. Von der Dachterrasse hat man einen weiten Blick über die Dächer der Stadt und bis zur Bahia de Santiago de Cuba. Und es wird geflirtet, was das Zeug hält. Nach kurzer Zeit waren die Tische um uns besetzt und wir wurden von hübschen jungen Kubanerinnen belagert, von denen eindeutige Angebote gemacht wurden. Herz bleib stark!

Ja, die Chicas – nicht hingucken – kein Blickkontakt – sonst Mädchen auf Schoss. Na, und dann haste aber zu tun die Circe wieder loszuwerden. Mannomann! Wir waren tapfer, ließen uns von den Schönen nicht bezirzen und fanden die Besorgnis des Herren von der Gesundheitsbehörde aus Baracoa durchaus berechtigt. Irritierend waren nur die Zischlaute, mit denen sie auf sich auf-merksam machen wollten. Also auch weghören. Meine jubelnde Libido raunzte ich an, sie soll doch bitteschön die Klappe halten. Außerdem hatte Antonio die Kondome kassiert. Schließlich hatten wir erklärt die zu erlebenden Abenteuer auf ein Minimum zu reduzieren und uns nicht in die Bredouille bringen zu lassen. Wir überließen also die Mädchen ihrem etwas zweifelhaften Tun.

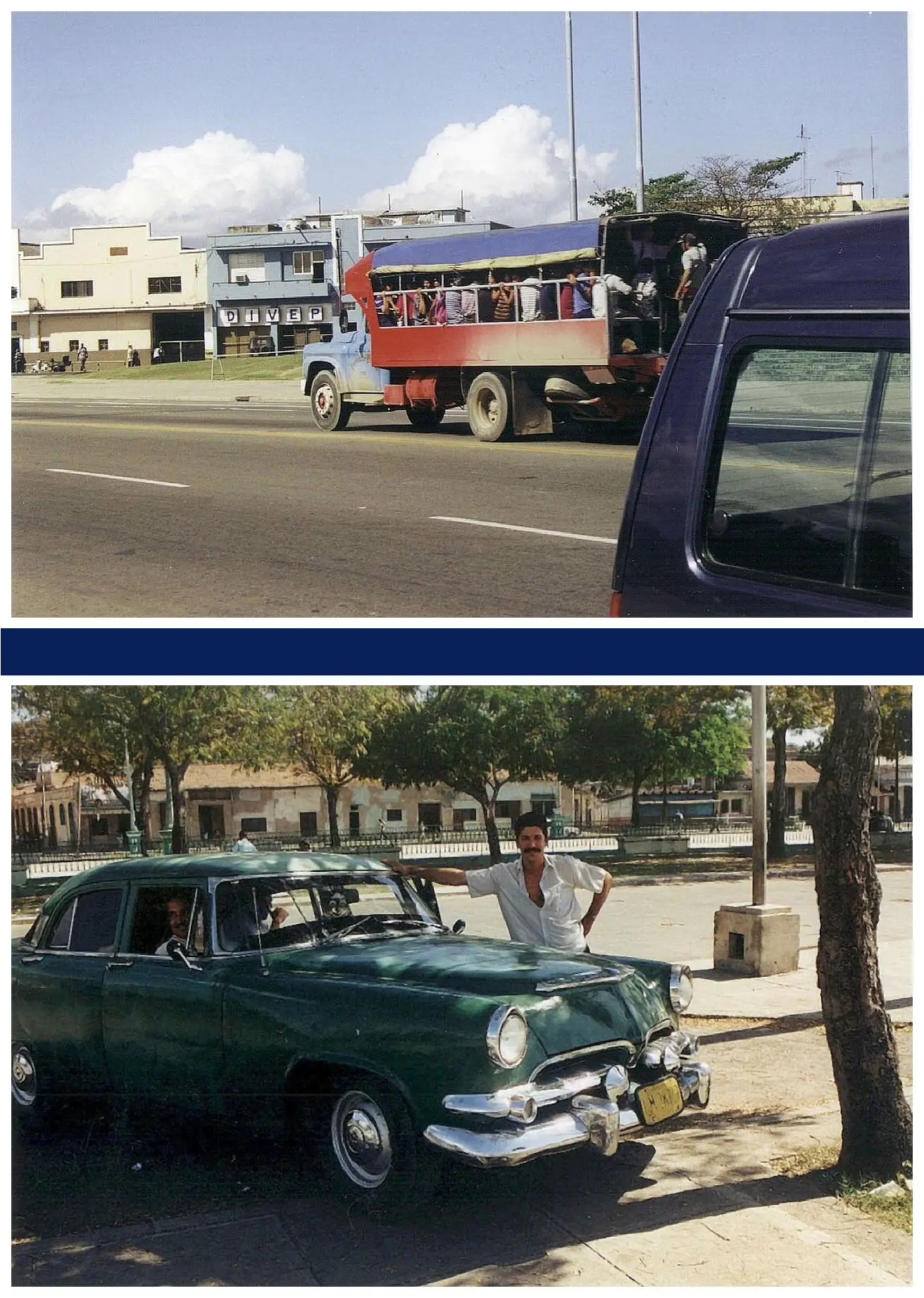

Um unsere Neugier zu befriedigen und um das allgemeine Bildungsniveau zu erhöhen, entschlossen wir uns zu einer geführten Rundreise in Form eines Tagesausfluges in die nähere Umgebung. Unser Führer (nein, sagt man nicht mehr !); also der Reiseleiter, der deutschen Sprache mächtig, denn er hatte auch seine DDR-Vergangenheit, holte uns mit einem Kleinbus zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten in und um Santiago de Cuba ab. Die Rundreise führte uns zu den Moncada Barracks. In der ehemaligen Kaserne befindet sich heute eine Schule, dazu gibt es ein kleines Museum, auf dessen Besuch wir verzichteten, da lange Schlangen von Kindern davor warteten, um mit den Heldentaten von Fidel Castro und Che Guevara vertraut gemacht zu werden. Am Plaza De La Revolucion mit seinen achtunggebietenden Monumenten, von der geschichtlichen Seite Kubas wirklich ein sehr interessanter Ort, beobachteten wir auch, dass klimatisierte Reisebusse doch ein Luxus sind. Ähnliche einfache Verkehrsmittel, ob zu Bussen umgebaute LKW oder die dreirädrigen Rikschas sah ich z.B. auch in Thailand (Tuk Tuk), Tahiti (Le Truck), Indonesien (Bajaj), Sri Lanka (Tuk-tuk) und anderswo. Es sind die kostengünstigsten Transportmöglichkeiten und immer an frischer Luft. Der Weg führte uns weiter zur Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, welche, trotz ihres langen Na-mens, sehr schön auf einem Hügel gelegen ist. Sie birgt die Statue der Virgen de la Caridad del Cobre (Barmherzige Jungfrau von Cobre) als wichtigste religiöse Reliquie der katholischen Wallfahrten in Kuba. Religionsfreiheit ist in der Verfassung garantiert und deshalb können

die Katholen auch Revolution machen. Das machen sie auch in gewisser Form schräg gegenüber der Kirche, wo wegen der Rohstoffarmut Kubas und dem Embargo Nickel unterhalb der Wirtschaftlichkeit abgebaut wird. Uns wurde, außer der schönen Landschaft und den stillgelegten Fabriken noch anderes Sehenswertes gezeigt. So das eindrucksvolle Fort San Pedro de la Roca del Morro Castle, eindrucksvoll wie alles, was die Spanier an Bauwerken hinterlassen haben. Diese großartige und gut erhaltene Festung hoch über dem Meer erlaubt einen eindrucksvollen Ausblick über die Stadt, die Bucht und das Meer über das wir gedachten nach Jamaika zu segeln. Aus der Ferne sahen wir auch die Marina wo unser Schiffchen friedlich und fest vertäut am Steg vor sich hin schaukelte. Abgesehen von Ausblick und Bauwerk gibt es da auch ein kleines Piratenmuseum und den überall gegenwärtigen Zigarrendreher. Ein schönes Souvenir, aber für Nichtraucher ungeeignet. Als Mitbringsel war es auch nicht geeignet, denn auf dem Schiff hatten wir keinen Humidor. Trotzdem war das jahrelang geübte Ritual der manuellen Herstellung, diese Fingerfertigkeit, sehenswert. Die Krönung des Ausfluges und der geschickter weise an deren Ende gelegte Besuch der La Barrita Ron Caney, war mit einer Verkostung des berühmten und bekömmlichen kubanischen Rums verbunden. Bekömmlich allerdings nur in geringen Mengen, welche wir in kleinen Probiergläschen angeboten bekamen. Da es aber sehr viele Geschmacks-richtungen gab, setzte unser, selbstverständlich nüchtern gebliebene Reiseleiter, uns leicht bedudelt an der Marina wieder ab, wo wir uns von ihm herzlich verabschiedeten.

Eingekauft hatten wir natürlich auch. Frisches Brot durch Vermittlung unseres Reiseleiters und Obst sowie Gemüse auf einem bescheidenen Wochenmarkt. Auch in einem der Dollar-Läden konnten wir unsere Vorräte etwas auffrischen. Letztendlich nahm ich als Erkenntnis mit, dass Bacardi nichts mehr mit Kuba zu tun hat und der gleichnamige Rum in seiner Qualität nicht an den derzeit in der Caney-Brennerei zusammengerührten heranreicht. Nachdem nach sozialistischer Manier die Verstaatlichung aller Fabriken, darunter die der Brennerei in Santiago 1960 erfolgte, entschied sich Bacardi unter Mitnahme des Namens, der Original-Hefekulturen sowie der internationalen Markenrechte, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Die Bacardis glaubten damals, dass damit die Tradition "ronera" in Kuba ohne sie aufhören würde, weil sie in großen Stil in Costa Rico und anderen Ländern die „Bacardi Rum Destillerie“ aufbauten. Aber in der Geschichte geht das nicht so. Denn die Brennerei mit all den wertvollen Fässern und vor allem die hoch qualifizierten "Maestros Roneros" blieben in Kuba, das Zuckerrohr sowieso, und zwei Jahre später, im Jahr 1962 wurde die Marke „Ron Caney“ offiziell geboren und hat sich "el ron de la Revolución" genannt. Schließlich haben Revolutionäre auch einen gewaltigen Durst. Die Bacardis konnten Kuba fürderhin nicht mehr leiden und somit hat ihr Rum ein Geschmäckle wegen der Beteiligung an der hauptsächlich gegen Kuba gerichteten Politik und Sabotage.

Wir verabschiedeten uns von dem schönen Land, nachdem einen Tag der vor uns liegende Franzose schon in den frühen Morgenstunden abgelegt hatte. Diese Lümmel hatten doch, da das Ausreisen aus Kuba ohne Pass etwas schwierig war, ein Mädchen an Bord genommen und herausgeschmuggelt. Die Hübsche war noch in der Dunkelheit, ihre Klamotten hatten die Jungs schon an Bord gebracht, zum Schiff geschwommen. Nun, ich denke, dass alle Beteiligten ihren Spaß hatten. Ein ziemlich riskantes Unternehmen, denn bei uns ist nach unserm Auslaufen das Zollboot noch einmal längsseits gekommen. Aber das war nicht wie bei den Franzosen in der frühesten Morgendämmerung, sondern am späten Vormittag. Schließlich hat alles seine Regeln. Auch der Nachtschlaf bei den Zöllnern.

Bild oben: Geselliger Treffpunkt im Parque Céspedes

Bild unten: Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Basilika des Nationalheiligtums Unserer Lieben Frau von El Cobre)

Die Kathedrale: Catedral basílica de Nuestra Señora de la Asunción und davor der Parque Céspedes

Bild oben: Statt Überlandbussen die kostengünstigsten Transportmittel

Bild unten: Mit viel Fleiß am Leben erhaltene Oldtimer

Das nächste Ziel: Montego Bay, Jamaika

So trieb uns ein leichter ablandiger Wind auf glattgebügelter See in Richtung Jamaika. Aus der erwarteten ruhigen Fahrt wurde jedoch nichts. Die Windvorhersage war schwach, aber das wir fast eine Flaute in der karibischen See haben ist doch merkwürdig. Völlig untypisch. Auch die Wolken sehen so gar nicht mehr wie die üblichen lockeren Passatwolken aus. Schäfchenwolken, ebenfalls Fehlanzeige. Stattdessen bauten sich hohe Strato-Kumulus auf, die eher nach Gewitter und Regen ausschauten. Ein Hurrikan war nicht zu erwarten. Eine Warnung hatten wir nicht erhalten. Von Juni bis November ist Hurrikanzeit und wir hatten Februar. Es war früher Nachmittag und drückend heiß und regelrecht bleiern. Dann sahen wir auch schon die in Süd-Ost aufziehende von Blitzen durchzuckte schwarz-blaue Wolkenwand, welche nichts Gutes versprach. Also bereiteten wir uns entsprechend vor, denn aus Berichten wussten wir, dass in diesen Breitengraden solch eine Front schnell durchzieht, aber mit ziemlich heftigen Regenfällen und Gewittern verbunden ist und sich mit plötzlichen Sturmböen austobt. Die gesamte Yacht sturmklar machen kann nicht schaden. Also wurde vorausschauend das 1. Reff im Groß angeschlagen. Die Genua haben wir bis auf einen kleinen Teil eingeholt. Da wir die Unart begingen das Dinghi aus Bequemlichkeit hinterher zu schleppen, mussten wir es schleunigst längsseits holen, hochhieven und auf dem Vorschiff sicher vertäuen. Ein abgerissenes Schlauchboot ist unter diesen Bedingungen oft schwer wieder einzufangen. Alles war dicht gemacht und die Lifebelts angelegt.

Dann fegten sie heran die grauen Regenschleier, mit ohrenbetäubendem Krach und Bumm die grellen Blitze, kräftigen Böen über 50 Bft Wind und plötzlich hochgehender See: Groß durchgerefft 2. Reff, 3. Reff, dann Groß runter. Wir wurden klatschnass, dafür segelten wir mit 5 - 6 Knoten vor dem Wind. Die schäumende See überschüttete uns mit kräftigen Brechern, während der Starkregen das Salzwasser sofort wieder abwusch. Da das Wasser von unten und oben karibisch warm war, wurde dieser Ritt direkt zum Vergnügen.

Die Front war schnell durch, der Wind säuselte wieder als harmloser Passat und die See beruhigte sich. Die Sonne brach durch und beleuchtete festlich die abziehende Wolkenfront. Schnell hatten wir alle Segel wieder ausgerefft und waren frisch gebadet bereit nach dieser sportlichen Übung unser Abendessen zuzubereiten. Ein tolles Gefühl, seine Kraft erprobt zu haben.

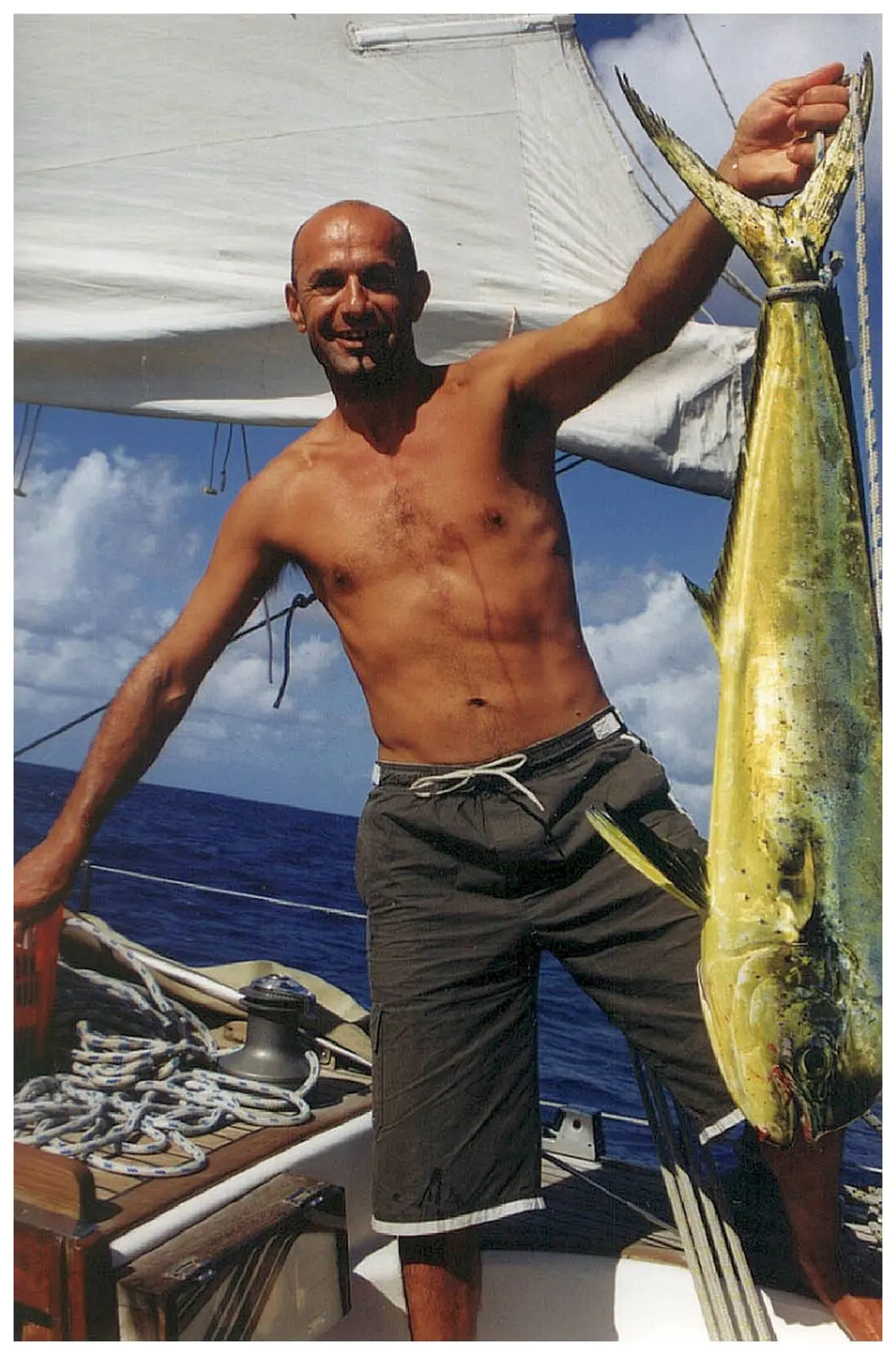

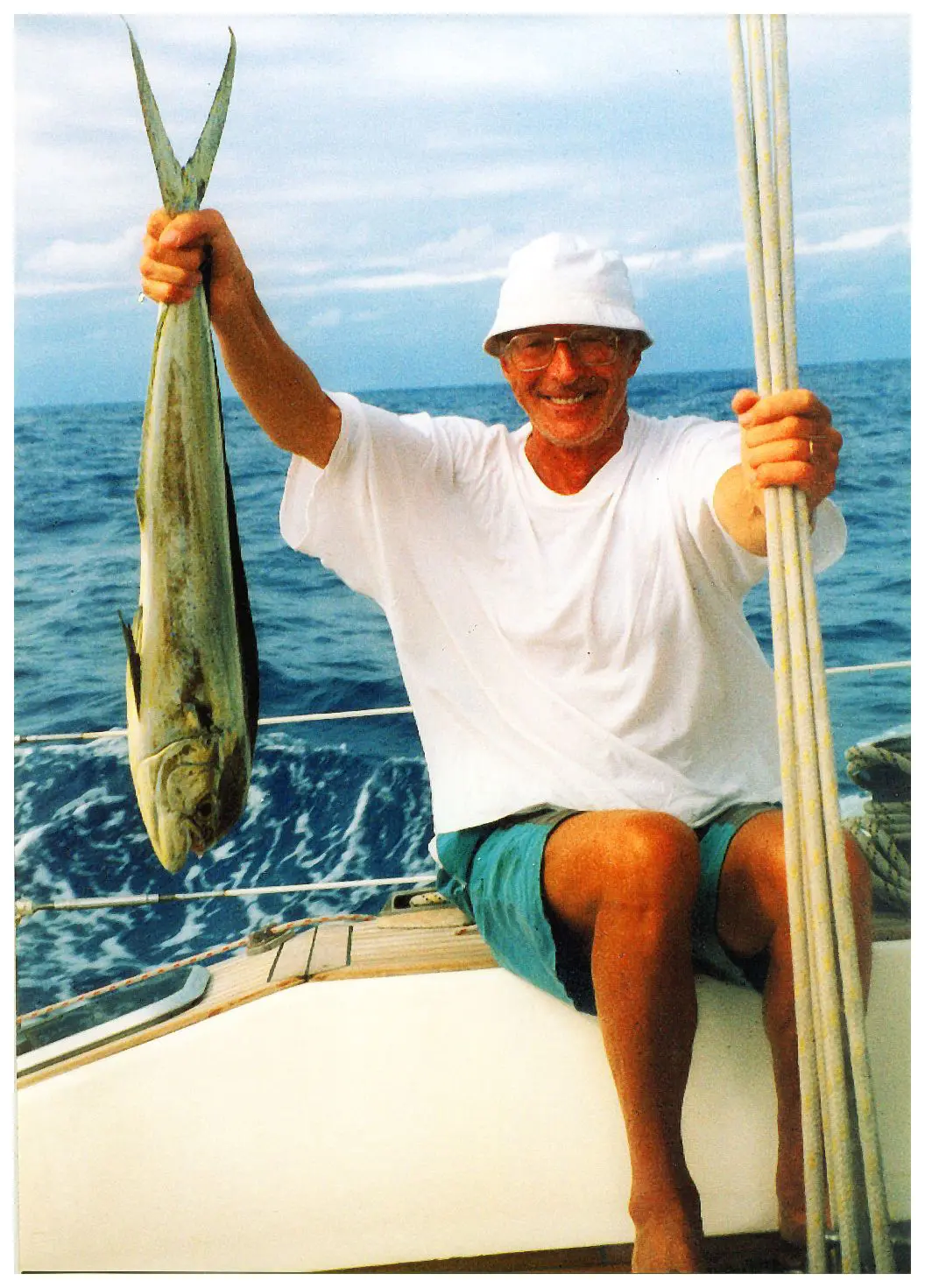

Eines hatten wir jedoch vergessen. Bei all der Aufregung blieb die Schleppangel draußen. Antonio bemerkte als erster, dass achtern ein großer Fisch aus dem Wasser sprang und versuchte sich tobend von der Angel loszureißen. Unter großem Jubel wurde er an Bord geholt. Sein Schicksal bestimmte ihn zu unserem Abendessen. Er sah mit seinem langgestreckten Körper, dem steilen Kopfprofil, dem bläulich-grünen Rücken und den golden schimmernden Bauchseiten prachtvoll aus. Es war eine schöne große Goldmakrele (Mahi Mahi) von etwa 5 kg Gewicht welche, frisch wie sie war, sofort zu Sashimi verarbeitet und mit aufgebackenem Weißbrot sowie einem kühlen Bier mit großem Appetit verzehrt wurde.

Alles in allem ein schöner Tag und wir konnten zufrieden sein. Nach einer ruhigen Nacht und einem guten Frühstück sichtete ich eine heranziehende Regenwolke. Nachdem ich festgestellt hatte, dass ihr Kurs den unseren kreuzte und der Regenschleier dicht genug war, beschloss ich, ordentlich zu duschen. Schließlich wollte ich in Montego Bay sauber gewaschen ankommen. Also seifte ich mich gründlich ein und wartete auf den Regenguss. Vergebens. Die Regenwand zog Backbord vorbei und außer einigen Tropfen blieb alles trocken. Unter dem Gelächter der Crew erbarmte sich schließlich Franz und machte mit der Pütz meinem Elend ein Ende. So kamen wir gegen Mittag nach Montego Bay, Jamaika und machten in dem schönen Yachtclub (MBYC) in der gleichnamigen Bucht fest.

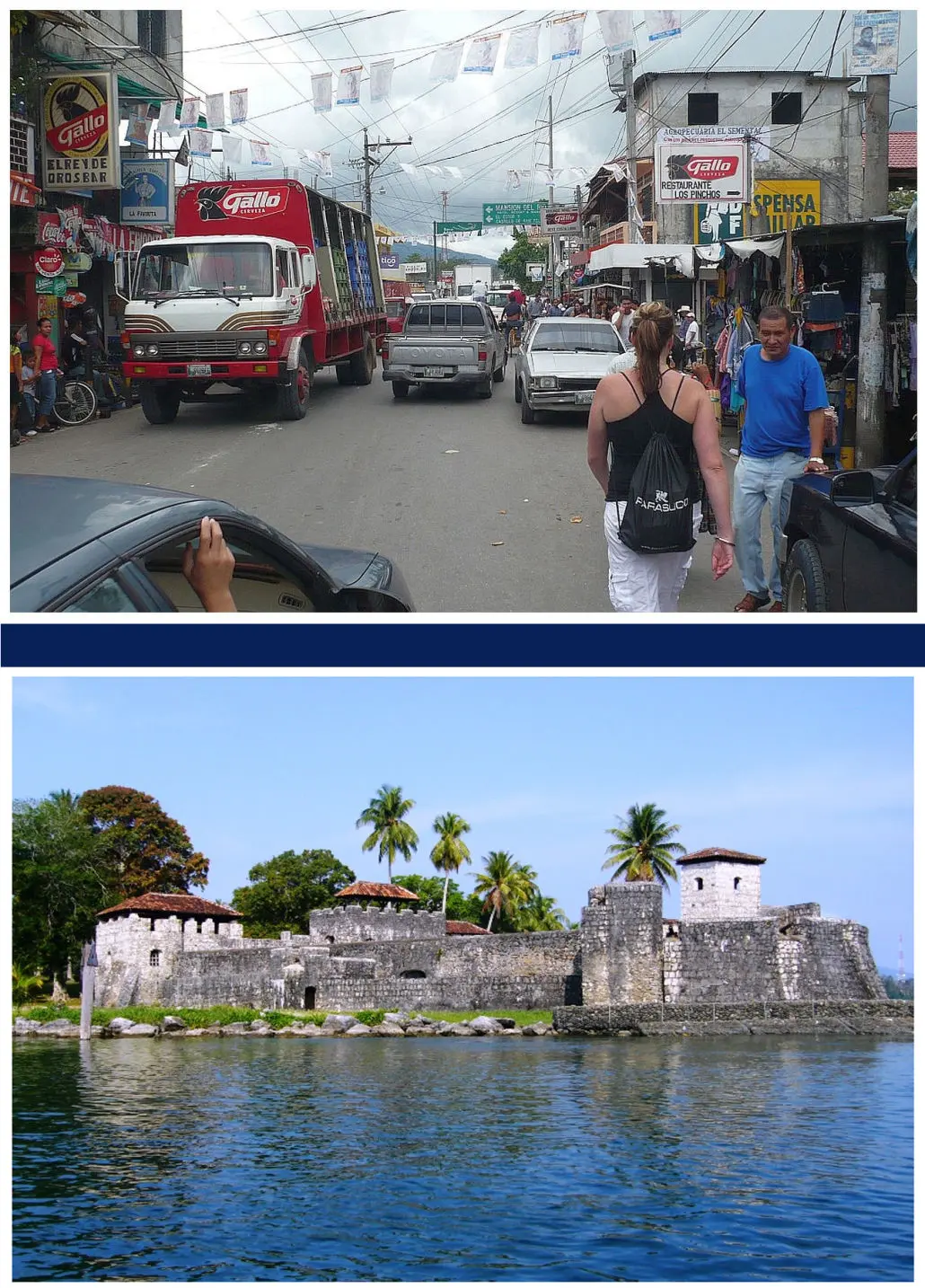

Kursänderung: Honduras und nicht die Grand Caymans

Lange haben wir uns nicht bei der Vorrede aufgehalten, checkten problemlos ein, zogen erwartungsvoll los um die Stadt zu erkunden und um ein gutes Bier zu trinken. Den guten Ratschlägen eines Nachbarliegers aus der Schweiz folgend, machten wir uns zu Fuß auf und verzichteten auf ominöse Angebote zur Führung durch die Stadt Montegobay. In Downtown, (Mo-Bay) herrschte ein ziemliches Gewühl, sodass wir froh waren wieder auf der etwas ruhigeren Strandpromenade zu sein. Der Gang durch die Innenstadt, machte einen etwas ungewöhnlichen Eindruck, der vor allem durch die Mischung aus modernen Gebäuden, und ärmlichen Hütten hervorgerufen wurde. Nun, Jamaika gehört mit zu den ärmsten Ländern in der Karibik. Deshalb warnte man uns auch vor den Slums. Wir hatten ohnehin nicht vor irgendwelche Abenteuer zu erleben, hielten uns aufdringliche, manchmal etwas anrüchige Angebote energisch vom Hals und erfreuten uns vor allem an der überall gegenwärtigen Reggea-Musik mit ihren Steeldrums in den Bars und Restaurants sowie den überaus lebendigen Märkten.

Wir mussten ohnehin unsere Vorräte auffrischen. Auf einen Mietwagen haben wir verzichtet. Weniger wegen des Linksverkehres, mehr aber wegen der chaotischen Fahrweise. Jeder deutsche Verkehrspolizist hätte im Nu graue Haare und wäre schreiend davongerannt. Alle fahren wie die wilden Machos und das größte Auto hat Vorfahrt. Deshalb nahmen wir für den Einkauf ein Taxi, dessen Fahrer mit dem von uns, nach längerem feilschen, vorgeschlagenen Preis einverstanden war. In der sich langsam erwärmenden Unterhaltung sagte er uns, dass er aus Jamaika weg will. Er hätte keine Perspektive, seine Frau sei ihm mit einem anderen Kerl davongelaufen, die Konkurrenz zu groß und die wirtschaftliche Entwicklung eine Katastrophe. Eigentlich wolle er nach Kuba, um dort ein Transportunternehmen aufzubauen, wenn denn endlich die USA ihre blöden Sanktionen aufheben würden. Da wir von dort kamen, konnten wir ihm schlüssig erklären, dass das noch lange dauern kann und, dass dort Tausende in den Startlöchern stehen, mit den Hufen scharren und nur darauf warten, worauf er so sehr hofft.

Dabei gehört Jamaika noch zu den relativ wohlhabenden Inselstaaten (was ist schon arm?) und wir erzählten ihm von Haiti, den Salomonen, Tonga und anderen Staaten wo der Lebensstandard unterhalb der Armutsgrenze liegt.

Er half uns die Tüten und Kartons mit dem Eingekauften aufs Schiff zu bringen und bat uns etwas verlegen doch dieses besichtigen zu dürfen. Wir luden ihn ein, ich machte einen reichlichen Snack und einen guten Sundowner. Ich hatte den Eindruck, als wolle er nicht mehr weg. Verständlich. Es war ein gutes Gespräch und ich denke, er ist mit ein wenig mehr Hoffnung für seine Zukunft zurück in sein Taxi gestiegen.

Am folgenden Morgen beobachteten wir interessiert das Anlegemanöver eines großen Gardinendampfers schräg gegenüber an der Pier für die großen Dampfer. Es war zu unserer Überraschung die „Berlin“. Das Kreuzfahrtschiff aus Deutschland. Da Robert, Franz und Siegfried hier wie geplant von Bord gingen und der freundliche Nachbarlieger uns über die langweiligen Grand Caymans aufgeklärt hatte, machte Antonio den Vorschlag über Honduras und dessen Inselwelt nach Belize zu schippern. Einzig die fehlenden Seekarten machten dieses Vorhaben zu einem Wagnis. Aber da war ja die „Berlin“. Die Idee nahm insofern Gestalt an, da dieses große Schiff eigentlich mit allem ausgestattet sein müsste. Auch mit Seekarten. Und so machten sich denn Antonio und seine Anneke (ein blondes Kieler Küstenkind) auf, mit der Absicht dem Kapitän der „Berlin“ einen Besuch abzustatten und dessen Kartenraum zu plündern. Sie wurden freundlichst empfangen, nachdem sie sich durch die von der „Berlin“ zum Landbesuch he-rausströmenden Passagieren mit ihren Rollatoren durchgekämpft hatten. Im Ergebnis des Besuchs wurde der große Drucker angeschmissen und in Schwarz-Weiß die für uns wichtigen Karten ausgedruckt.

Je näher an der Kamera - desto größer der Fisch. Antonio mit der großen Goldmakrele (Mahi Mahi)

Bild oben: Ein plötzliches Gewitter holt uns ein

Bild unten: Die Montego Bay

Eine gründliche Dusche

Aus dem Handbuch des Nachbarliegers kopierte ich noch wichtige Landmarken und so konnten wir navigatorisch gut ausgestattet unseren Kurs ändern. Also entschlossen wir uns die Grand Caymans nicht zu besuchen. Einen Briefkasten hatten wir dort ohnehin nicht. Hätten wir nur gewusst was uns erwartet wären wir bestimmt noch eine Woche in Jamaika geblieben. Hätte, hätte – Fahrradkette! Geplant hatten wir für die etwa 500 sm zu der Honduras vorgelagerten Insel einen gemütlichen Törn von 4 bis 5 Tagen. Gebraucht haben wir anstrengende 9 Tage und hatten 840 sm zurückgelegt. Schuld war ein Tiefdruckgebiet, welches vom Golf von Mexico Richtung Südost zog und wir hatten Wind mit Spitzen von 40 bis 50 bft gegen an. Und es wurde kalt. Saukalt – unter 20°C. Durch den Regen, die überkommende See und den fiesen Wind wurde alles feucht und klamm. Wir beschlossen, auch um Diesel zu sparen, gegenan zu kreuzen. Zu aller Verdruss fiel auch noch nach 4 Tagen der Autopilot aus. Es war ein elektrisches und kein mechanisches Problem. Da hatten wir die Nase voll und, Diesel hin, Diesel her, wir schmissen den Jockel an und versuchten ziemlich erschöpft von den Segelmanövern und dem Geschaukel die Islas del Cisne zu erreichen. Das ist eine kleine Inselgruppe etwa 140 sm nördlich von Honduras.

Wir erreichten sie auch glücklich. Die nächtliche Ansteuerung hat perfekt funktioniert und wir ankerten in Lee der großen Insel in der Smith Bay und legten erst einmal einen Tag Pause ein. Wir trockneten uns und das Schiff, schliefen gründlich aus und kochten für den Rest der Reise Essen auf Vorrat. Denn das hatten wir bei Antritt dieses Reiseabschnittes versäumt. Allerdings wussten wir auch nicht was uns erwartet. Das auf Vorrat kochen hat insofern seine Vorteile, als das man nicht bei rauer See in der Kombüse arbeiten muss. Es ist ohnehin nicht die reinste Freude bei der Schaukelei angegurtet am Gasherd zu stehen und aufzupassen, dass einem nichts abhanden kommt oder gar einem die heiße Suppe den Balg verbrennt. Gekocht hatte ich einen Linseneintopf, einen Tomaten-Paprika-Eintopf und eine Kartoffelsuppe mit kräftiger Fleischeinlage. Die Haltbarkeit ist natürlich begrenzt, aber durch wiederholtes aufkochen oder Aufbewahrung im Kühlschrank kann man diese doch verlängern. Auch gelang es den Autopiloten zu reparieren. Eindringendes Wasser hatte einen Kurzschluss verursacht.

Die Santanillas (Swan Islands) sind bis auf einen Militärposten unbewohnt. Sie hat eine Wetterstation und eine Graspiste für Kleinflugzeuge. Der kleine Bootshafen war wegen des unangenehmen Schwells für unser Anliegen ungeeignet. Der Militärposten funkte uns an und fragte nach dem woher und wohin, dem Schiffsnamen und unseren Namen. Zufrieden mit der Auskunft wünschte er uns eine gute Ruhepause.

Einigermaßen ausgeruht setzten wir unsere Reise früh zeitig in Richtung der Isla de Utila fort. Wir hatten sie ausgewählt da sie von unserem nächsten Ziel, der Stadt Puerto Barrios in Guatemala, nur etwa 110 sm entfernt lag. Sie gehört zu den Islas de la Bahía (Bay Islands). Das Tief hatte sich noch immer nicht verzogen und begleitete uns mit tief hängenden Wolken, Regengüssen und kabbeliger See noch lange. Aber es war etwas wärmer geworden.

Die Mückeninsel und eine versuchte Gaunerei

Unser Ankerplatz lag zwischen dem Inselchen Pigeon Caye und Utila. Er war gar nicht so einfach wegen der Riffe und Untiefen zu erreichen. Erst ein Fischer lotste uns zu einem ruhigen Platz. Dachten wir. Wenn nicht die fiesen kleinen Mücken gewesen wären.

Sie sind klein, schwarz und fliegen geräuschlos. Ihr Flugverhalten ist chaotisch, sodass man sie nicht fangen oder einfach erschlagen kann. Es ist eine Art der Kriebelmücken. Nicht so wie die sonst uns bekannten Mücken, welche sich durch ihr Sirren ankündigen, einen normalen Landeanflug vornehmen, dann erst ihren Rüssel auspacken und so einem die Gelegenheit geben erbarmungslos zuzuschlagen. Erst Einheimische klärten uns über die wohltuende Wirkung von Kokosöl auf. Die halten nicht nur die üblen Viecher fern, sondern pflegen auch noch die Haut. Man riecht auch gut.

In Útila Town war deshalb mein erster Einkauf ein Moskitonetz, Mückenspray und Kokosöl. Die Verkäuferin beriet mich ausführlich, denn sie kannte das Problem und erzählte mir, dass die Plage derzeit besonders schlimm aus den umliegenden Mangrovenwäldern kommt. So ausgestattet machten wir uns auf den Weg und besuchten das Inselchen Pigeon Caye. Das sind eigentlich mehrere Inselchen (Jewel Cay, Suck Suck Cay, Rocks Cay) welche durch Brücken verbunden sind. Von Land sieht man abgesehen von den Bürgersteigen eigentlich nichts, denn die Insel ist bis ins Wasser zugebaut und hat keine Straßen. Viele Häuser stehen auf Pfählen. Es gibt eine kleine Kirche, ein kleines Hotel, eine kleine Schule, ein kleines Café und einen kleinen Verkaufsladen. Vielleicht sind es heute mehr. Alles klein, sauber und schön bunt. Einige wenige Bäume spenden Schatten und an Blumenpracht mangelt es nicht. Die Menschen leben hier vorwiegend vom Fischfang. Sie sind sehr freundlich und jeder grüßt jeden. Auch uns.

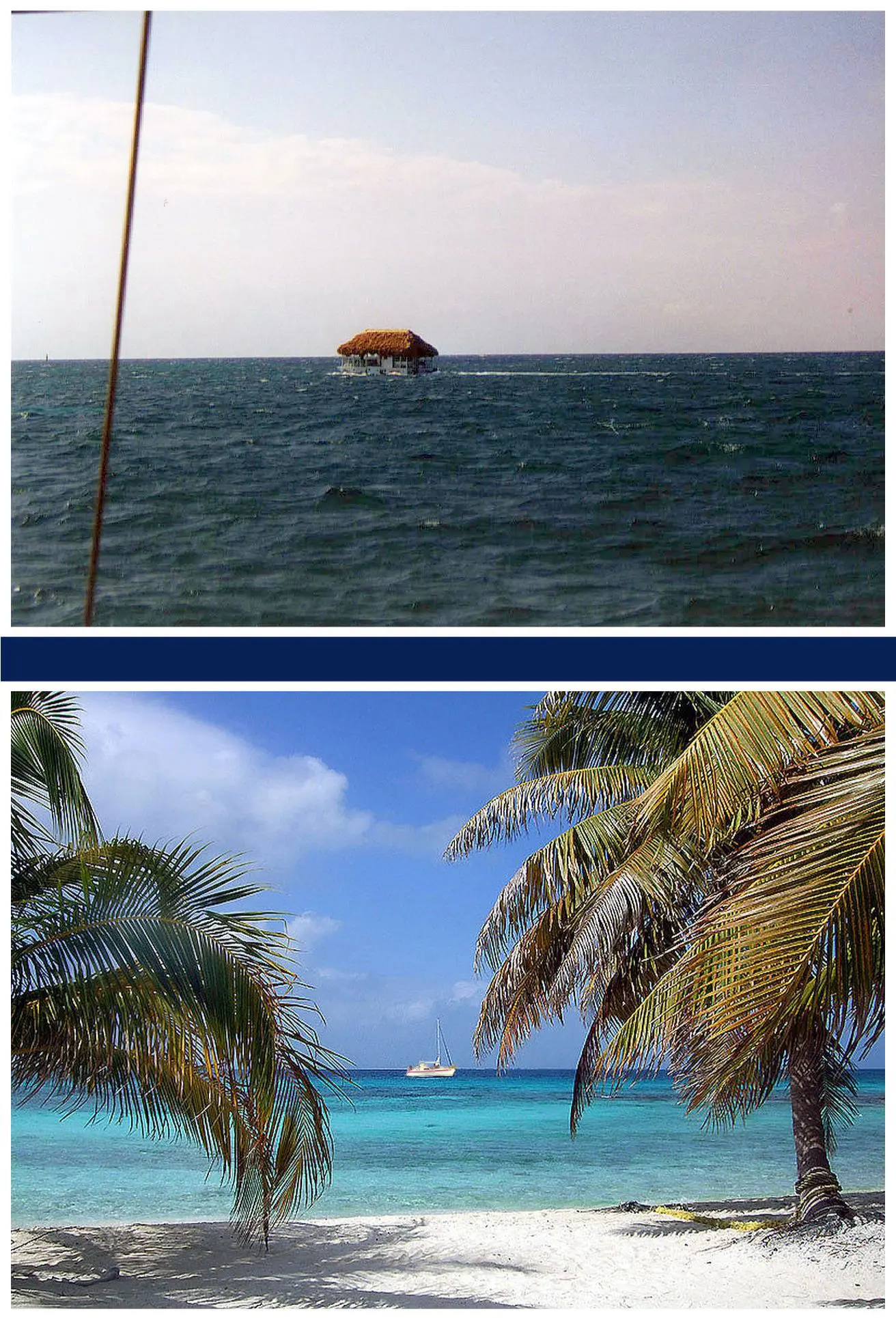

Viele der kleinen Inseln südlich von Utila sind in Privatbesitz. Zumeist von Hotels deren Gäste zum Picknick und Schnorcheln gegen ein gutes Entgelt hingefahren werden.

So machten wir uns denn ausgeruht und zufrieden an einem späten Nachmittag auf den Weg nach Puerto Barrios in Guatemala. Wind und Welle hatten sich beruhigt, aber der Himmel war noch immer mit dichten Wolken bedeckt. In der Honduras Bay wollten wir wieder einmal eine Fischmahlzeit angeln, hatten aber kein Glück. Später erfuhren wir, dass in den küstennahen Gewässern alles leer gefischt ist. Pech gehabt. In den frühen Nachmittagsstunden rundeten wir das Kap von Punta de Manabique, fuhren in die Amatique Bay ein und ankerten an der Muelle de Puerto Barrios unweit eines großen Frachters. Antonio meldete uns über Kanal 16 bei der Hafenbehörde an und bekam den Bescheid zu warten. Es käme jemand. Der kam auch mit einem Motorboot, war ein ziviler Agent der erklärte wichtigtuerisch, nachdem er an Bord war, dass die Behörden nur mit ihm verhandeln. Merkwürdig. Dann wollte er die Schiffspapiere und unsere Pässe sowie 240,00 US-Dollar und Antonio brauche sich um nichts kümmern. Auch sollte er nicht mitkommen. Na hallo! Die Pässe sind das Letzte, was man aus der Hand gibt. Wir brauchten nicht einmal eine kurze Beratung, denn ein Blickkontakt unter uns genügte, um dieses unverschämte Ansinnen abzuschmettern. Er wurde von Antonio höflich vom Schiff gebeten, da kein Bedarf an einer derartig dubiosen Dienstleistung bestand. Der Junge ließ aber nicht locker und wollte tatsächlich, dass wir noch die Miete für das Motorboot von 25,00 Dollar bezahlten. Da wurde Antonio wirsch und sagte so etwas wie: Er solle sich schleunigst vom Acker machen. Es ist noch nicht einmal merkwürdig mit welchen Tricks da den Seglern das Geld aus der Tasche gezogen wird, wenn man bedenkt, wie korrupt es auf der Welt zugeht. Natürlich war es manchmal sehr hilfreich um das Einklarieren zu beschleunigen, wenn man einen "Sawbuck" in den Pass legte. Aber so?

Der Sam Sharpe Square in Montegobay

Im Hintergrund: Der Kreuzfahrer "BERLIN" hat angelegt

In der Amatique Bay (Honduras) ist immer noch alles grau verhangen

Der hilfsbereite Lotse bugsierte uns um die Riffe. Rechts die Mückeninsel.

Blumenpracht an der einzigen Strasse auf der dicht bebauten Insel.

Fisch trocknen. Da ein frischer Wind weht, riecht es nicht so streng.

Der Rio Dulce, die Ak 'Tenamit, die Q’eqchi Maya und die Rache Montzumas

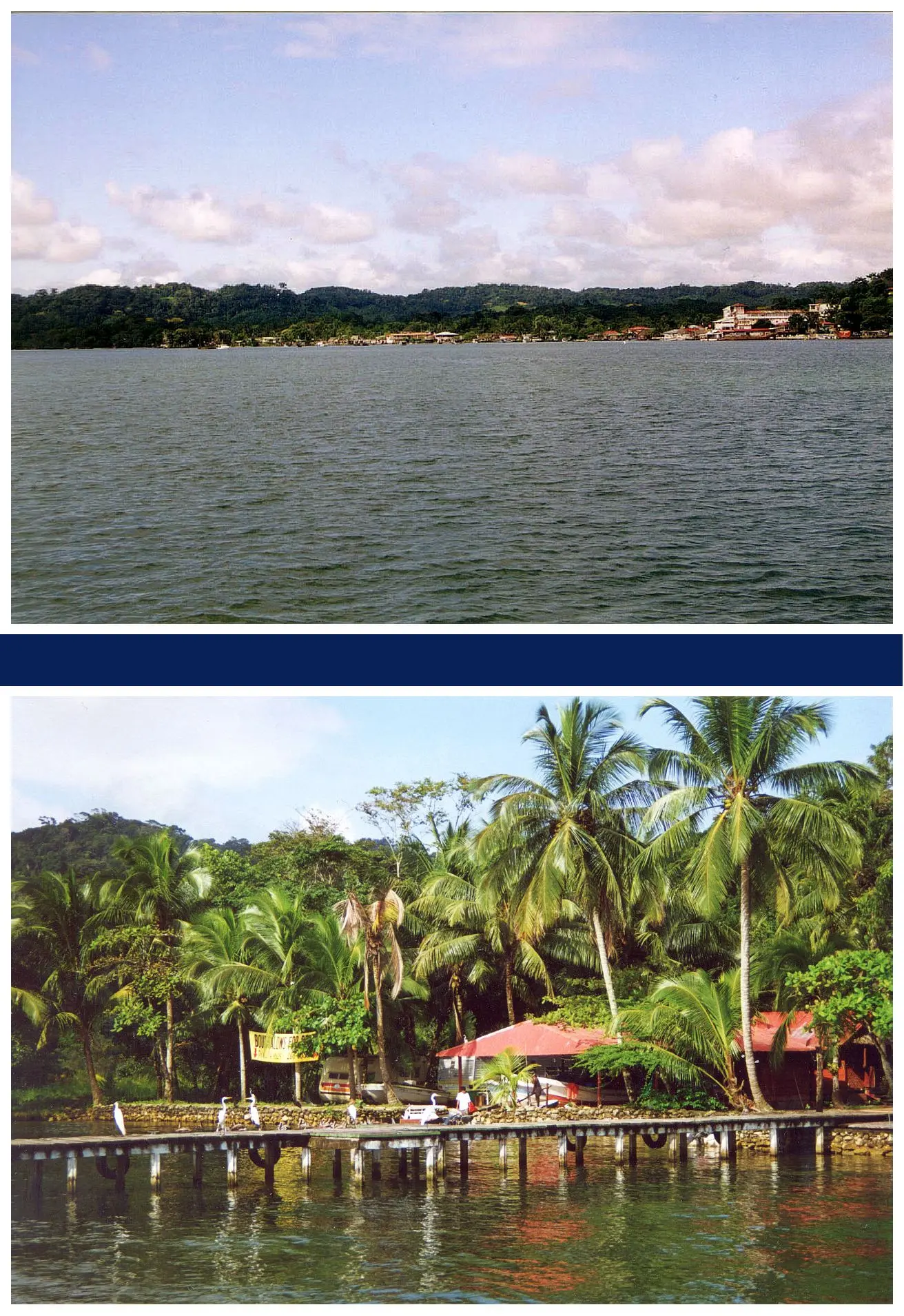

Es war inzwischen Nachmittag geworden und wir beschlossen in der gegenüber liegenden ruhigen Bucht, abseits allen Stresses nach einem guten Abendessen die Nacht zu verbringen. Da wir unser nächstes Ziel Livingston in Guatemala anpeilten. Livingston liegt an der Mündung des Rio Dulce und ist nur bei Flut und Tageslicht zu erreichen.

Antonio machte also eine „Fettuccine melanzane e pomodoro“. Klingt toll, schmeckt gut, ist aber “nur” ein Nudel-Tomaten-Auberginengericht mit Olivenöl und Knoblauch. Allerdings muss man wissen wie man es richtig zubereitet. Antonio konnte das. Rotwein hatten wir auch dazu. Er hat sich mächtig ins Zeug gelegt und Vorräte hatten wir genug. Auch stand fest, dass wir in Livingston ebenso gut einklarieren konnten. Also alles ganz locker angehen und so lüpften wir am anderen Morgen den Anker und machten uns auf nach Livingstone um den Rio Dulce, einen Urwaldfluss zu befahren. Das war nicht weit weg. Sozusagen 12 sm um die Ecke. Allerdings mussten wir draußen herumdümpeln, bis Hochwasser war und wir gefahrlos über die Sandbank an der Mündung des Rio Dulce kamen. Das verkündete uns denn auch der Hafenmeister und beschrieb uns genau den Weg, denn die Barre verändert sich ständig. Ich habe gehört, dass die Marine nun vor Livingston Seebojen gesetzt hat, die einen Kanal über die Barre zum Rio Dulce markieren.

Das Einklarieren ging ohne Probleme über die Bühne und kostete nur wenige Dollar Bearbeitungsgebühr. Jedenfalls haben wir mächtig Geld gespart. Wir machten in einer kleinen Marina fest. Der Eigner kam aus den USA und war hier hängen geblieben. Zu sehr hat es ihm hier gefallen. Richtig idyllisch ist es hier. Morgens wird man vom Papageiengeschnatter und Vogelgezwitscher geweckt, manchmal hört man die Brüllaffen von der anderen Flussseite und abends veranstalten die Frösche ein tolles Konzert. Pelikane besetzten die Stege und schissen alles voll. Die Seeschwalben haben keine Scheu und turnten im Rigg herum. Wir besuchten Livingston, frischten unsere Vorräte auf und brauchten nur noch Frischwasser. Da wurde uns gesagt, dass wir das erst reichlich bekommen können, wenn es regnet. Der Eigner hatte eine Wasseranlage zur Selbstversorgung, welche mit einer UV-Entkeimungsanlage versehen war.

Regnet es und seine Tanks waren voll, lief der Rest dahin, wohin es sonst auch lief und wir könnten uns ungebremst bedienen. Darauf mussten wir einige Tage warten, was uns in der Idylle nicht schwer fiel. Es war nicht viel Betrieb und wir wurden gut bekocht. Als es dann doch wieder regnete, schleppten wir nicht nur Kanister, sondern nahmen auch die Regenwassegewinnungs-anlage (RWGA) in Betrieb. Diese bestand aus einer über das Cockpit gespannten Persenning mit Schlauchanschluss zum Einfüllstutzen der Wassertanks. Sehr simpel aber wirkungsvoll. Heutzutage wird die Gewinnung von Süß- und Brauchwasser auf der SAMBA über eine Regenrinne an den Sonnenpaneelen achtern erledigt.

Es ist richtig was los auf dem Süßwasserfluss. Das liegt bestimmt auch daran, dass alle benötigten Dinge auf den Kanus transportiert werden müssen. Livingston ist nur mit dem Boot zu erreichen. Es gibt keine Straßenanbindung. Alle Lebensmittel, alle Materialien, alle Touris, das heißt, alles, was zum Leben gebraucht wird per Kanu, Fähre oder Motorboot gebracht. So verfügt jedes Haus am Fluss nicht etwa über ein Auto, nein, nur über Kanus oder Boote – mit oder ohne Motor – je nach Vermögen. Entweder moderne GFK-Boote oder schlichte Einbäume. Hier bewegt man sich schwimmend oder paddelnd von den auf Stelzen gebauten Hütten am Fluss zum Tante-Emma-Laden in Livingston und zurück. Eine Stadt, welche sich an die Umweltbedingungen total angepasst hat. So stehen viele Häuser in Strandnähe zum Atlantik auf Stelzen. Zumeist aus Beton. Wegen der hohen Wellen, wenn denn mal ein Hurrikan vorbeikommt.

Unter den Häusern befinden sich dann Werkstätten, Garagen oder Lagerräume, welche bei einem Hurrikan schnell geräumt werden können. Zusätzlich werden die Häuser noch mit dicken Tampen landwärts gesichert, so, dass sie bei ablaufender Welle nicht mitgerissen werden. Wir sprachen mit einem Automechaniker aus Düsseldorf, welcher seine gut florierende Werkstatt gerade dort aufgebaut hat. In Livingston selbst hat es auch Autos und nicht zu knapp Mopeds und Bootsmotoren. Aber bis dato keine Reparaturwerkstatt. Er hatte Geschäftssinn und hatte Erfolg. Seine Werkstatt ist ein Betonbau. Er sagte: „De Wedder kanns mich krützwies am Aasch lecke“. Meine Hochachtung.

Wir hatten alles beisammen und ich war sehr neugierig auf die Flussfahrt. Mit ca. 20 bis 40 m tiefe und zumeist etwa 200 m Breite ist der Río Dulce mit etwa 30 Meilen der längste Fluss Guatemalas, entsteht aus dem wasserreichen Lago de Izabal und durchfließt kurvenreich in nordöstlicher Richtung durch eine (scheinbar) unberührte Urwaldlandschaft, verbreitert sich auf bis zu 5 km am 16 km langen Lago de Golfete und mündet schließlich südlich von Livingston im Golf von Honduras in das Karibische Meer.

Eine einmalige Kulisse bietet sich uns mit dschungelbewachsenen, unglaublich hohen Canyons, das Grün schimmert in allen Farbgebungen. Wo immer es das Ufergelände zulässt, stehen kleine Holzhütten von Fischerfamilien. Es ist sehr feucht und warm. Ein unablässiger Nieselregen nässt alles ein aber macht uns nichts aus. Holzkanus bewegen sich überall, in allen Größen, mit Motor oder ohne. Auch die schnellen Motorboote mit Touris rauschten an uns vorbei. Wir sind Fotomotiv. Der Fluss fließt ruhig und mit einer für uns drängenden Gewalt und in dem Canyon etwas schneller. Es ist der berühmte "Cañón de Río Dulce" (Río Dulce's Canyon), der aus imposanten Felswänden von mehr als hundert Metern Höhe besteht und ist der dramatischste Ort am Río Dulce. Er wird auch "La Cueva de la Vaca" (Kuhhöhle) genannt. Wohl deshalb, weil einige Felsgebilde wie Kuhköpfe aussehen sollen. Einen Ochsen habe ich gesehen. Das war der Skipper von einer Ketsch, der unbedingt an einer ziemlich schmalen Stelle vor uns den Fluss queren wollte und sich wohl mit der Fließgeschwindigkeit vertan hat.

Jedenfalls wurde es eng. Wir mussten Gas wegnehmen und ausweichen. Sonst hätte es gekracht. Er wollte wahrscheinlich zu den heißen Quellen, welche wir auf dem Rückweg besuchten. Wir kommen nur langsam vorwärts. Anfangs war es schon verwunderlich, dass uns Kanus mühelos überholten, aber ihre Fahrer wissen, wo die Strömung am geringsten ist. Sie fahren dicht unter dem Ufer. Wir haben es nicht eilig und bewunderten die prachtvolle exotische Vogelwelt. Egal ob lautstark oder scheu, schneeweiß oder extrem bunt, groß oder klein, sie sind überall in ihrer ganzen Vielfalt zu sehen und zu hören. Nicht umsonst hat Alexander von Humboldt den Rio Dulce als einen der schönsten Flüsse bezeichnet.

In Livingston erfuhren wir von den Q’eqchi (Kekchí). Sie sind eine zu den Maya gehörende Ethnie deren Leben besonders in den 40er und 50er Jahren eine dramatische Entwicklung erfuhren. Die Q’eqchi‘ Maya lebten in den klimatisch günstigen Bergregionen des zentralen Hochlandes im Bürgerkriegsland Guatemala. Die Entwicklung des Nickelbergbaus durch internationale Konzerne, die Ausweitung der Agrarflächen der Großgrundbesitzer sowie politische Unruhen, hervorgerufen durch den Guerillakampf in dieser Region, führte zur großflächigen Zwangsumsiedlung der ansässigen Q’eqchi‘ Maya. Ein Teil der Zwangsumgesiedelten fand in den Tiefen des Regenwaldes am Rio Dulce auf der Suche nach Sicherheit eine neue Heimat. Von der Regierung unbeachtet, ohne medizinische Versorgung, Arbeits-, Verdienst- und Bildungsmöglichkeiten versuchten sie in der für sie lebensfeindlichen Umgebung des Dschungels zu überleben.

Bild oben: Die Stadt Livingston liegt an der Nordseite der Mündung des Río Dulce in den Golf von Honduras.

Bild unten: Die gastliche Marina nördlich Livingstones

Bild oben: Fahrt auf dem Rio Dulce im mit Regendunst verhangenem Canyon

Bild unten: Ein warmer Nieselregen war unser ständiger Begleiter

Bild oben: Leben auf einfachste Art. Siedlung am Rio Dulce.

Bild unten: Anneke, Antonio und Einbäume

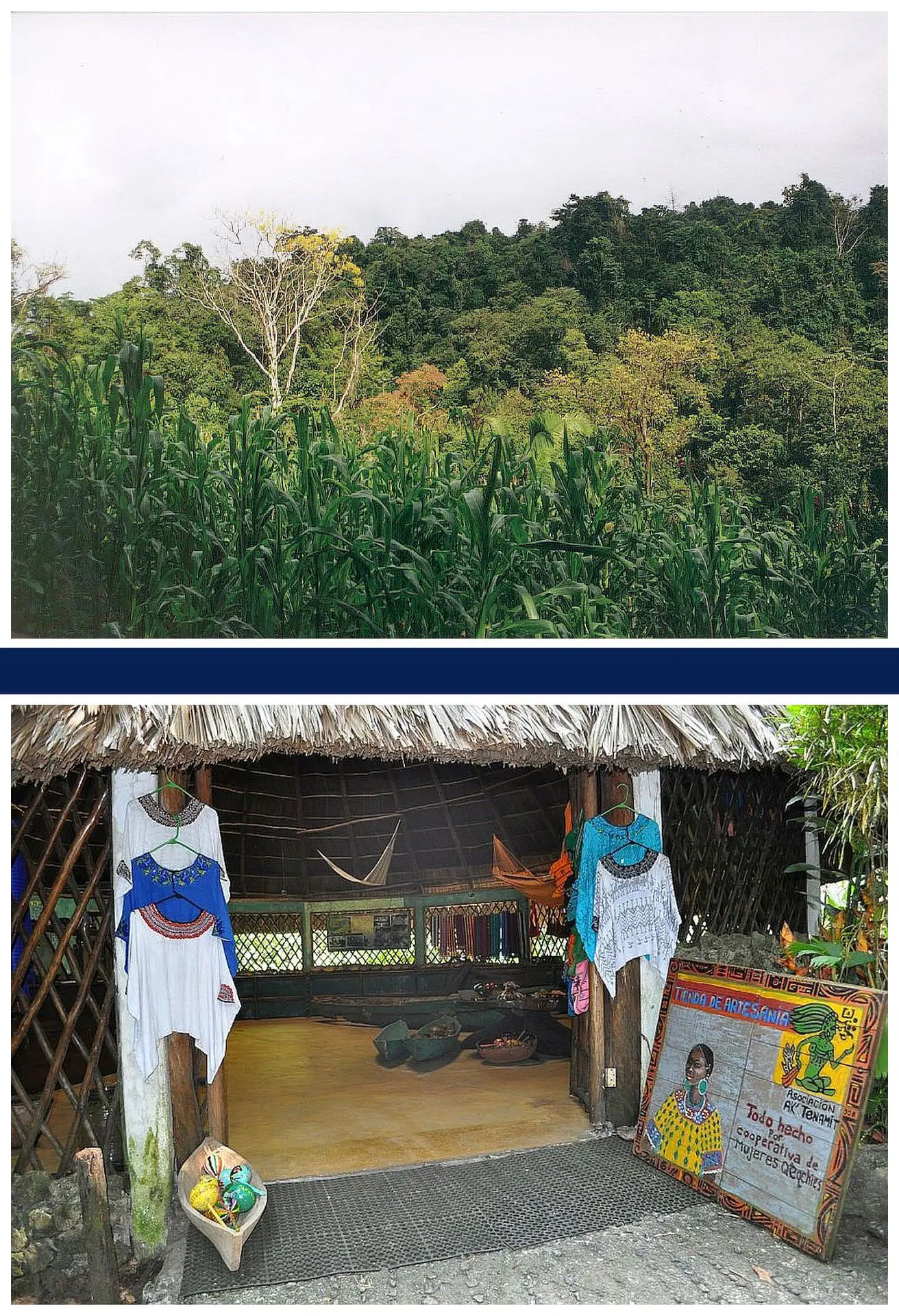

Die Folge waren eine hohe Sterblichkeitsrate durch Unterernährung, Tropenkrankheiten und bitterer Armut. Es war ein Genozid an den Ureinwohnern. 1992 wurde durch ausländische Freiwillige und Q'eqchi-Community-Führer die Assoziation Ak 'Tenamit (Neues Dorf) zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Q’eqchi‘ Maya in der Region Rio Dulce gegründet. Das Ziel bestand in der nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Gemeinschaften mit Hilfe von Ausbildungsprogrammen zur Förderung des soziokulturellen Bewusstseins, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Gleichberechtigung. Es galt die in Vergessenheit zu geratene Kultur der dort lebenden über 7000 Q’eqchi‘ Maya zu retten. Ein riesiges Programm, welches, so ich jetzt erfuhr, von Erfolg gekrönt ist. Und so legten wir einen Ankerstopp mitten im Flusscanyon an der Einmündung des Rio Tatin ein, um das in Entwicklung befindliche Ausbildungszentrum von Ak ' Tenamit zu besuchen. Das Dinghi brachte uns sicher den Fluss hinauf, der so langsam immer enger wurde. Als sich dann schließlich die Wipfel der riesigen Urwaldbäume über uns schlossen und der Propeller vom Dinghi das erste Mal über Grund schrammte, machten wir fest. Vor uns fuhr in einem Einbaum ein Einheimischer, welcher sich wunderte, dass wir so weit den Fluss hinauf gefahren waren. Er freute sich an unserem Interesse am Tun und Lassen der Q’eqchi‘ Maya zu denen er ebenfalls gehörte. Auf einem Uferweg führte er uns bis zu einem Maisfeld von dem er erzählte, das dieses ihr ganzer Stolz wäre und sie jetzt, da der Mais zur Reife kommt, alle Hände voll zu tun haben, andere Interessenten daran zu hindern ihre mühsame Arbeit aufzufressen. Mit Interesse hörte er, Antonio war des Spanischen einigermaßen mächtig, dass wir in Deutschland und auch Italien das Problem mit Vogelscheuchen versuchen zu lösen. Diese klappern, pfeifen, glitzern und bewegen sich je nach Stärke von Wind und Sonne sowie Einfallsreichtum der Erbauer. War das vielleicht ein Beitrag?

Er zeigte uns so eine Art Lehrpfad durch den undurchdringlichen Dschungel, welcher uns schließlich zu besagter Einrichtung von Ak 'Tenamit führte. Das war ein großes offenes mit Schilf gedecktes Haus, welches einen Verkaufsraum mit kunsthandwerklichen Arbeiten sowie eine Bar beherbergte. Einige Nebengebäude ergänzten das Ensemble. Heute ist das alles viel größer, hat sich zu einem Hotel entwickelt und bildet mit vielen Ausbildungseinrichtungen, einem Krankenhaus und Verwaltungsgebäuden das Zentrum dieser großartigen Initiative. Wir schauten uns alles sehr interessiert an, ließen uns informieren und Antonio kaufte eine Hängematte.

Dann studierte Anneke die Getränkekarte und kam auf die Idee einen Bananenshake zu ordern. Hätte sie das bloß nicht getan, denn sie löste damit eine unvorstellbare Betriebsamkeit aus, welche in keinem Verhältnis zu dem Preis von etwa 3,00 GTQ (Guatemaltekischer Quetzal) stand. Das waren damals so ungefähr 40 Pfennig. Vier Personen waren in den Auftrag involviert. Der Erste gab den Auftrag und mixte nach Beendigung der Aktivitäten das Getränk. Zwei weitere holten aus einem Nebengebäude einen Generator und ein Vierter wickelte aus einer herbeigeholten Kabeltrommel das entsprechende Kabel ab, reichte das eine Ende durch ein Fenster, durch das wir alles mit heruntergeklappten Kiefer beobachteten, verband das andere Ende mit dem Generator, welch selbiges gerade mit Benzin befüllt wurde. Die Vorbereitung zur Stromerzeugung für den Mixer dauerte etwa 10 Minuten. Die Jungs waren wirklich fix. Alle Zutaten wurden aus einer Kühlbox geholt, schnurre-schnurre gemixt und serviert. Anneke nahm das köstliche Getränk etwas betreten entgegen, alle freuten sich und wir hatten letztendlich das Gefühl etwas Gutes getan zu haben. Unsere Quetzal waren alle, wir verabschiedeten uns herzlichst und diese tolle Einrichtung in bester Erinnerung behaltend lichteten wir den Anker und machten uns auf die Suche nach einem ruhigen Liegeplatz für die Nacht.

Diesen fanden wir auch im nördlichen Teil des Golfete in der Laguna Calix. Dahin gelangten wir durch schmale aber ausreichend tiefe Kanäle und ankerten in der Mitte des Sees. Es war ruhig, was sage ich: Es war himmlisch ruhig. Kein Laut und um die Ruhe nicht zu stören, unterhielten wir uns auch nur ganz leise.

Diese Ruhe sollte sich aber am anderen Morgen überraschend ändern. Ein aufgehender Mond und Myriaden von Sternen spiegelten sich im spiegelglatten Wasser. Als ich ein abendliches Bad nahm, bekam ich sogar den nicht ernst gemeinten Vorwurf: Ich mache das Universum kaputt. Hier hofften wir auch Seekühe zu sehen, welche den Rio Dulce als Verkehrsweg zwischen dem Izabal-See und dem karibischen Meer nutzen und schön das Zuwachsen der Verkehrswege unter Wasser verhindern. Aber wir wurden enttäuscht, denn keines dieser großen Tiere ließ sich blicken. Am anderen Morgen, von der strahlenden Sonne herausgelockt, nahm ich still und leise mein morgendliches Bad, denn alles andere schlief friedlich. Dann machte ich es mir auf dem Vordeck bequem, um noch etwas zu dösen. An den dicht bewaldeten Ufern des Sees kündete einzelnes Hähnekrähen, das dort wohl auch Menschen lebten. Alles friedlich. Bis ich auf einmal bemerkte, dass sich aus drei Richtungen unserem Schiff Kanus näherten. Noch konnte ich nichts als dunkle Punkte auf dem Wasser ausmachen, aber sie hielten eindeutig auf uns zu. Beim Näherkommen konnte ich etwa 15 Einbäume (Dugouts) ausmachen. Nun hatten wir ja schon einiges über unangenehme Begegnungen von Seglern mit Räuberern u.ä. gehört und das sah echt alarmierend aus. Also beschloss ich Antonio und Anneke zu wecken und uns auf eine unangenehme Begegnung vorzubereiten. Ich setzte sie kurz über die Situation ins Bild.

Dann kam natürlich Antonio als Skipper auf die nahe liegende und selbst verständlichste Idee das Fernglas zu benutzen. Das tat er auch und fing fürchterlich an zu lachen. Ich muss ziemlich blöde geguckt haben, denn er reichte mir das Glas und sagte: sieh selber, aber erschrick nicht. Dann sah ich sie. Kinder jeden Alters und in Einbäumen unterschiedlichster Größe kamen aus drei Ansiedlungen, um versessen auf das Erlebnis des Tages die Fremden mit ihrem großen Dugout zu bestaunen und eventuell auch was abzustauben. Es waren Kinder der Q’eqchi‘ Maya. Beim Näherkommen erstarb ihr Lachen, Kichern und Schwatzen. Sie umringten uns schweigend mit ihren Kanus und schauten uns mit großen Augen erwartungsvoll an. Jetzt war guter Rat teuer. Was machen? Ich hatte noch für diverse Tauschgeschäfte mehrere Packungen MAOAM. Die packte ich aus und versuchte (!) diese Süßigkeit gerecht zu verteilen. Ich war erstaunt, wie schnell alles vergriffen war. Kein Streit, kein Wort – nur dankbare Blicke. Die Größeren gaben den Kleinen und zeigten den Kleinsten, wie man die Dinger auspackt. Wenn ich heute an diese Situation denke, wird mir immer noch ganz blümerant zumute. Wo findet man heute solche Kids, welche eine derartige Solidarität praktizieren.

Anneke hatte die Initiative ergriffen und sofort zwei schnelle Schokoladenkuchen in Arbeit, von denen jeder einzelne in weniger als 20 Minuten zusammengerührt und ruck zuck gebacken war. Keine Extras, kein Belag oder Schnick-Schnack – nur süß und viel. Mannomann, haben die Kids gestrahlt, als sie den noch warmen Kuchen mampften. So langsam verloren sie auch ihre Scheu und alberten herum. Erstaunlich wie sie mit ihren Kanus umgingen. Sie tobten mit ihnen im Wasser. Die Dinger kippten um, überschlugen sich oder lagen auf der Seite. Unkaputtbar, da aus einem Stück Holz. Eben Ein-Baum. Das war wie der Umgang der Kinder bei uns mit dem Fahrrad oder Skatebord. Nur schlimmer. Und dann noch etwas. Wir hatten natürlich bei dem vielen Süßwasser ringsum einen Waschtag eingelegt. Im Gegensatz zu einem Aufenthalt in Brasilien (Recive) war alles noch da, als wir uns verabschiedeten. Offensichtlich hatten sie Achtung vor dem Eigentum anderer.

Bild oben: Das wohlgehütete kostbare Maisfeld

Bild unten: Ausbildungsstätte, Verkaufsraum und Bar der Ak 'Tenamit

Die Kinder der Q’eqchi‘ Maya belagern uns und mampfen MAOM

Liegeplatz für die Nacht. Diesen fanden wir im nördlichen Teil des Golfete in der Laguna Calix.

Hoffentlich auch später. Dann kam ein einzelnes Kanu, welchem respektvoll Platz gemacht wurde. Gefahren wurde es von einer älteren Frau, welche an Bord gebeten zum Tauschhandel einlud. Sie bot uns einfache Holzschnitzereien und bunte Webarbeiten an. Wir konnten sie einfach nicht gehen lassen und tauschten einige kleine gestickten Deckchen und geschnitzte Löffel gegen Bohnenkonserven und Konserven mit Ravioli, was aus unserer Sicht das vernünftigste war. Übrigens stammten die Ravioli noch aus Minde (Dänemark) wo ich damals damit bei Kristina aneckte. Siehe 2. Geschichte.